क़िस्सा बीके-16 के मिथक का: एल्गार परिषद मुक़दमा अफ़सानगोई और दग़ाबाज़ी पर टिका है

यह एल्गार परिषद/भीमा कोरेगांव मामले पर तीन हिस्सों वाली अनुसंधान सीरीज़ की दूसरा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। पहली रिपोर्ट यहां पढ़ें। यह रिपोर्ट मूल रूप से मार्च 2025 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। अनुवाद में आने वाले अगले हिस्सों के लिए द पोलिस प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब करें।

अंग्रेज़ी से अनुवाद: मनीष आज़ाद

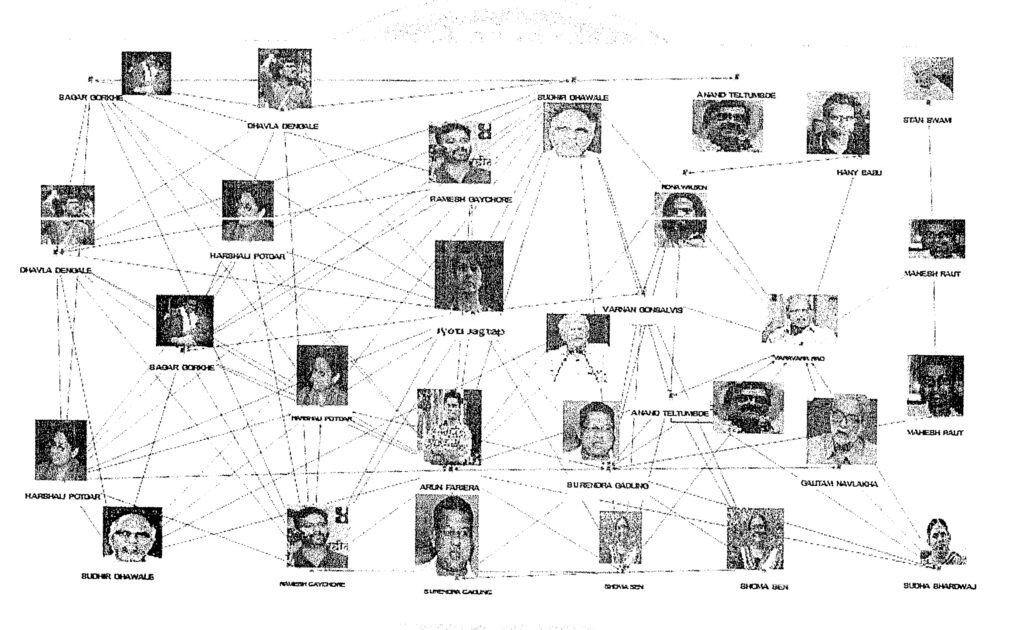

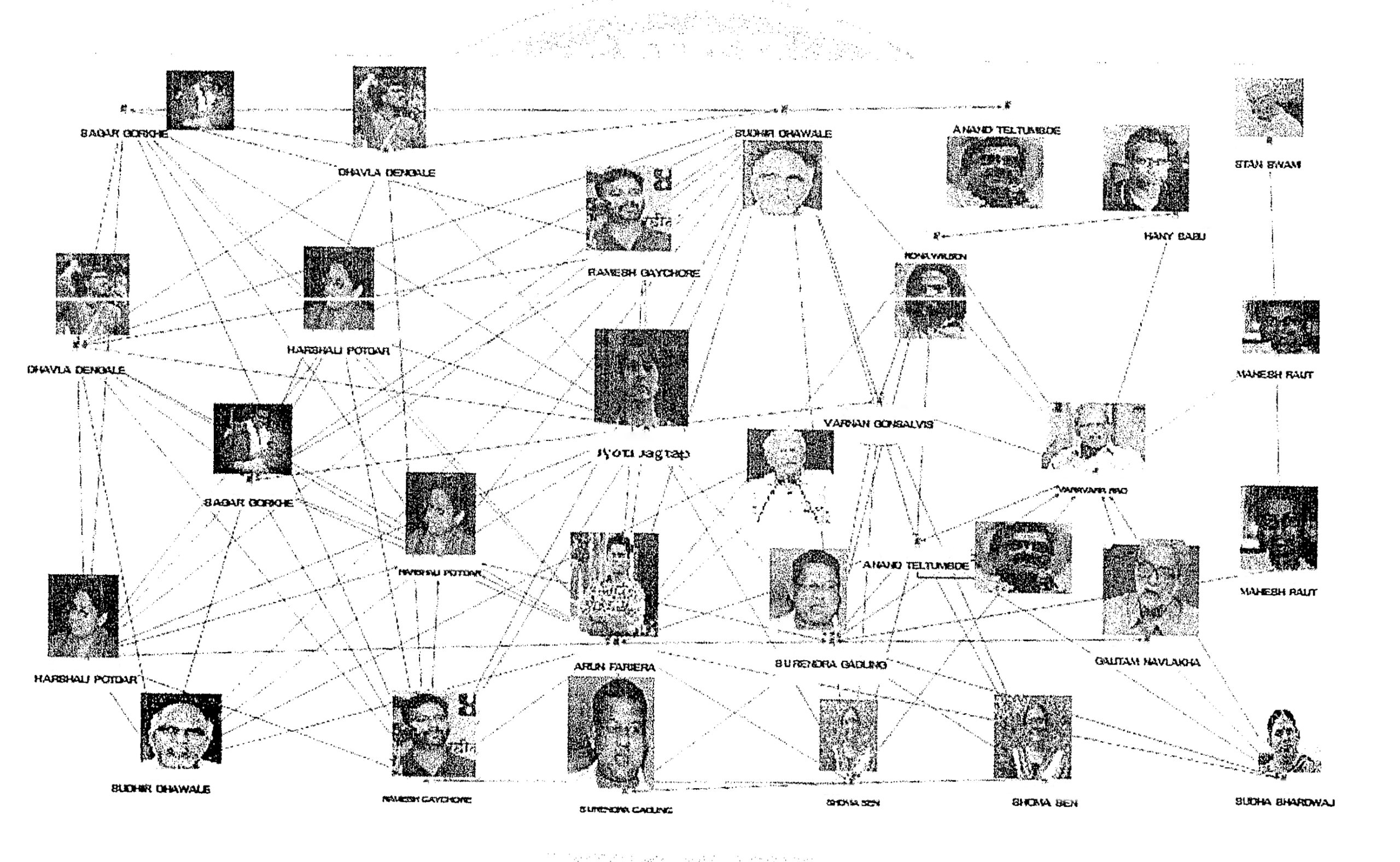

दलित-बहुजन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक शांतिपूर्ण सभा पर हिंदुत्ववादी भीड़ के हमले के तीन महीने बाद पुणे शहर पुलिस की एक टोली ने एक अजीबोग़रीब मुक़दमा चलाया. सोलह जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले शहर में आयोजित एक शांतिपूर्ण, जाति-विरोधी कार्यक्रम ‘एल्गार परिषद’ को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया. अफ़सोस यह भी है कि यह दाग़दार मुक़दमा अब एल्गार परिषद से कम, उस जनसैलाब पर टूटे क़हर से जोड़ कर ज़्यादा देखा जाता है जो 1 जनवरी 2018 को भीमा नदी के दोनों किनारों पर देखा गया. कोरेगांव गाँव के उस पार पेरणे फाटा पर यह जनसमूह शहीद स्तंभ का नमन करने एकत्रित हुआ था. बाद के महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उठा-उठा कर जेल भेज दिया गया. जबकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो उन्हें उस हिंसक दंगे से जोड़ता हो.

हर साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र के कोने-कोने से और दीगर सूबों से आये दलित-बहुजन अवाम (जैसा कि इस सिरीज़ के पहले भाग में बताया गया है) पुणे के भीमा कोरेगांव शहीद स्तंभ का दर्शन करने आते हैं, जिसे वे ‘विजय स्तंभ’ कहते हैं. यह स्मारक उनके पूर्वजों के उस शौर्य की याद ताज़ा करता है जो उन्होंने 1818 में भीमा कोरेगांव की दिनभर चली खूँख्वार जंग में दिखाया था. तक़रीबन 800 लोगों की मिली-जुली जातियों वाली एक बटालियन, जिनमें ज़्यादातर उत्पीड़ित दलित और बहुजन समाज के लोग थे, ब्राह्मणवादी पेशवा शासन के नेतृत्व वाली 30,000 सैनिकों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर पायी थी. लगभग चालीस वर्षों तक भीमा कोरेगांव में होने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम निर्बाध चलता रहा. सिर्फ़ 2018 में व्यवधान उत्पन्न हुआ जब भीमा कोरेगांव के नाम से जाने वाली इस जंग की 200वीं बरसी मनायी जा रही थी.

भीमा कोरेगांव के पवित्र माने जाने वाले क्षेत्र में जो भीड़ आगजनी करती हुई घुस आयी थी, हाथों में चटक केसरिया झंडे लिये थी और मस्तकों पर तिलक लगे थे. उनकी यह आक्रामक भंगिमा पश्चिमी महाराष्ट्र में दक्षिणपंथी हिंदुत्व की राजनीति का प्रतीक थी. उस बेक़ाबू भीड़ ने अपनी हिंसा के दौरान किसी को नहीं बक्शा, न बच्चों को, न बुज़ुर्गों को. हथियारों से सुसज्जित पुणे ग्रामीण पुलिस की आँखों के सामने यह सब होता रहा. बावजूद इसके, पुलिस ने जिन घरों पर दस्तक दी, वे उन 16 वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों के थे जो नीले झंडे और पंचशील ध्वज थामे दलित–बौद्ध समाज के हक़-अधिकार से खरी-खरी समानुभूति रखते थे. जबकि उनमें से कई तो महाराष्ट्र में रहते भी नहीं थे.

बहुत जल्द ये 16, जिन्हें “बीके 16” कहा जाने लगा, तरह-तरह से चर्चित हस्ती बन गये. क़लम के धनी ये स्त्री-पुरुष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अदम्य ख़तरा माने गये. काग़ज़ पर ये गिरफ्तारियाँ इतनी बेहूदी मालूम होती हैं कि पिछले सात सालों से अधिक अवधि तक अदालतों ने इनको संज्ञान-लायक माना, यह विडंबना ही किसी लोकतांत्रिक समझे जाने वाले देश के न्यायिक विवेक को चुभनी चाहिए. मुक़दमे का आख़िरी फ़ैसला जब भी आये, कहीं वह संविधान के रूह को तड़पती ना छोड़े.

द पोलिस प्रोजेक्ट ने यह समझने के कोशिश में कि यह सब हुआ कैसे, असंख्य दस्तावेज़ों को खंगाला, ताकि जो पासा फेंका गया है उसकी थाह ली जा सके. इनमें शामिल हैं पुणे पुलिस और एनआईए की ओर से दाखिल की गयीं चार्जशीटें तथा पूरक पत्रावलियाँ; ऊपरी अदालतों में दायर की गयीं अनेक याचिकाएँ तथा उन पर जारी हुए आदेश; और क़ानून की लंबी प्रक्रिया में किसी भी मोड़ पर उपयोगी सिद्ध होने की संभावना लिये हुए, बीके 16 के बचाव पक्ष की उम्मीदों का कवच – अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित, स्वतंत्र साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के परीक्षण की रिपोर्ट्स. मुलज़िमों से सबूत के तौर पर ज़ब्त बताये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नकल, अर्थात् क्लोन की जाँच से कई भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं ने खुलासा किया है कि सामग्री के साथ अभूतपूर्व पैमाने पर किस तरह छेड़छाड़ कर सबूतों को गढ़ा गया है. दुनिया भर में इस मुक़दमे की एक डरावनी, उलझी हुई संस्थागत कल्पना-कृति के रूप में चर्चा रही है, जिसकी जड़ें दरअसल पीछे की ओर, 2013–14 तक पहुँचती हैं, जब गड़चिरोली के उस मुक़दमे में चर्चित गिरफ़्तारियों का पहला सिलसिला सामने आया था.

गड़चिरोली की पृष्ठकथा और ‘अर्बन नक्सलवाद’ का हौवा

अगस्त 2013 के दूसरे पखवाड़े में गड़चिरोली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा अध्ययन के एक छात्र को पूर्वी महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे जंक्शन से अगुवा कर लिया. यह स्थान भीमा कोरेगांव से लगभग 700 किलोमीटर दूर है. इस छात्र को तीन दिनों तक अदालत में पेश नहीं किया गया, जो भारतीय अपराध प्रक्रिया के नियमों का सीधा उल्लंघन था. औपचारिक गिरफ़्तारी और अदालत में पेशी के बाद भी, उस छात्र को पुलिस हिरासत में अगले तीन हफ़्तों तक यातनाएँ दी गयीं. इसी दौरान गड़चिरोली के एक गाँव के दो आदिवासियों के साथ भी बर्बरता की गयी और दबाव में उनसे ऐसे बयान दिलवाये गये, जिनमें दोनों ने ख़ुद को और उस जेएनयू छात्र को भी फँसा दिया. ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने जबरन सीखा-पढ़ाकर दिलाये गये इक़बालिया बयान थे. बाद में, जेल में हिम्मत जुटाकर तीनों ने अपने बयान वापस ले लिये. इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं बयानों को मुक़दमे में दोषसिद्धि का एक मुख्य आधार बनाया.

जेएनयू के छात्र हेम मिश्रा पर आरोप लगाया गया कि वह प्रतिबंधित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के कथित शहरी मोर्चा संगठन “रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ)” की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी के सहायक प्रोफेसर, दिवंगत जीएन साईबाबा के कुरियर थे. पुलिस का दावा था कि हेम मिश्रा को आरडीएफ का एक मेमोरी कार्ड पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी गयी थी, जिसमें कथित तौर पर अपराध-मूलक जानकारी थी. यह कार्ड गड़चिरोली की एक भूमिगत माओवादी नेता नरमदक्का तक पहुँचाया जाना था, जिन पर पुलिस हिरासत में रहते हुए गड़चिरोली मामले में आरोप तय नहीं हुए. हिरासत में ही उनकी मौत हो गयी. इसी मामले में दो अन्य लोगों को सितंबर में रायपुर से अगुवा कर लिया गया. अगले वर्ष मई माह में दिल्ली से साईबाबा को गिरफ़्तार कर लिया गया. 7 मार्च 2017 को गड़चिरोली सत्र न्यायालय में तेज़ी से चली सुनवाई के बाद इन छः लोगों को दोषी ठहराया गया, जिसका देश-विदेश में व्यापक विरोध हुआ.

824 पन्नों के अपने फ़ैसले में सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे ने साईबाबा और उनके सह-आरोपियों के संदर्भ में “अर्बन नक्सल” की एक नयी श्रेणी गढ़ी, यह कहते हुए कि इन जैसे लोग आधुनिक “विकास” परियोजनाओं में अवरोध बनते हैं. जज का मानना था कि ऐसी परियोजनाएँ ही वंचित लोगों को उन्नत जीवन स्तर और सलामती दिलाने का एकमात्र वैध तरीक़ा हैं. कुछ ही महीनों में धुर दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रचारक विवेक अग्निहोत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल एक दक्षिणपंथी पत्रिका ‘स्वराज्य’ में लिखे अपने एक लेख में किया और बाद में इसी नाम से एक कुख्यात क़िताब भी लिख डाली. फिर क्या था, तीव्र वामपंथ के समर्थकों को बदनाम करने के लिए भारत के सार्वजनिक विमर्श में इस शब्द का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा.

जनवरी 2018 के आखिर में गड़चिरोली की सज़ा के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत ख़ारिज़ कर दिये जाने की जीत से बाँछें खिल जाने पर, उसी पुलिस टीम ने देशभर में उन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी, जो बीके 16 कहलाये. महाराष्ट्र पुलिस के उस दुस्साहसी दल का दुर्भाग्य यह कि 5 मार्च 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने सत्र न्यायालय ने उस विवादास्पद फ़ैसले को पलट दिया. हालांकि इन छः वर्षों में एल्गार परिषद साज़िश की धड़धड़ाती रेलगाड़ी एक के बाद एक तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अपनी गिरफ़्त में लेते हुए आपराध-संबंधी न्याय व्यवस्था को अपने पहियों-तले रौंदती चली जा रही थी.

दरअसल इसी हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने अक्टूबर 2022 में गड़चिरोली के उन सभी छः कथित “अर्बन नक्सलियों” को आरोप-मुक्त कर दिया था, क्योंकि उन पर मुक़दमा चलाने का आवश्यक शासकीय अनुमोदन अवैध पाया गया था. इससे सत्र न्यायालय की पूरी सुनवाई ही अमान्य सिद्ध हो गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन उस फ़ैसले पर रोक लगा दी और छः महीने बाद अपनी रोक को रद्द कर मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दे दिया. इस बात की न्यायिक पुष्टि होने में एक और साल लगा कि “अर्बन नक्सलवाद” का हौवा सिर्फ़ हवा-हवाई मनगढ़ंत कहानी ही थी. अक्टूबर 2022 की आरोप-मुक्ति पर अपनी रिपोर्ट में ‘द वायर’ ने गड़चिरोली और एल्गार परिषद मामलों को जोड़ने वाले तंतुओं को इस तरह चिह्नित किया:

‘साईबाबा की सज़ा के बाद निचली अदालत में उनके वकील रहे सुरेंद्र गडलिंग, उनके सहकर्मी हैनी बाबू और उनके करीबी मित्र रोना विल्सन को भी आने वाले वर्षों में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया. सुरेंद्र गडलिंग ने निचली अदालत में उनके बचाव की लड़ाई लड़ी, जबकि हैनी बाबू और रोना विल्सन ने उनकी रिहाई के लिए एक अभियान चला रखा था. इन तीनों का नाम 2018 के एल्गार परिषद केस में प्रमुख अभियुक्त के रूप में दर्ज है. हैनी बाबू की पत्नी और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जेनी रोवेना ने कहा कि (अब) उन्हें बड़ी उम्मीद है. उन्होंने द वायर से कहा, “आख़िरकार, एल्गार परिषद का मामला काफ़ी हद तक साईबाबा के केस पर आधारित था. साईबाबा के बरी होने से एल्गार परिषद मामले में नामज़द सभी लोगों की बेगुनाही साबित करने में मदद मिलेगी.”’

गड़चिरोली केस का फ़ैसला एल्गार परिषद केस के लिए एक नज़ीर

कई साल जान सुखा देने वाली पीड़ा और तनाव के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में सभी को बरी करते हुए न्यायसंगत फ़ैसला दिया, ऐसा जो यूएपीए जैसे कठोर क़ानून के अमल के विषय में दिशानिर्देशक है. सामान्य आपराध प्रक्रिया की तुलना में यूएपीए में कई पाबंदियाँ और अलग मानदंड हैं, जिनमें अभियुक्त को पहले से ही दोषी मान लेने का भी एक प्रविधान है. फिर भी अदालत ने अपने इस निर्णय में विस्तार से दर्ज किया है कि पुलिस ने प्रक्रिया-संबंधी, साक्ष्य-संबंधी तथा आरोप-संबंधी किस-किस तरह अनेक उल्लंघन किये हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को पहले से ही दोषी मान लेने की पूर्वधारणा तभी लागू हो सकती है जब संबंधित व्यक्तियों ने सचमुच यूएपीए में परिभाषित आतंकवादी कृत्यों की श्रेणी का कोई अपराध किया हो.

अदालत के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि महज़ ऐसा कथित ग़ैरक़ानूनी कृत्य करने पर, जिससे किसी कथित आतंकवादी संगठन का सामान्य प्रकार का समर्थन हो, आतंकवादी कृत्य से जुड़ा कोई गंभीर आरोप नहीं बन सकता. ऐसे गंभीर आरोपों में “आतंकवादी साजिश” और “आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त आतंकवादी संगठन की सदस्यता” से लेकर “प्रतिबंधित संगठन की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन” और यहाँ तक कि “खुद को आतंकवादी संगठन का सदस्य बताना” शामिल हैं. इस फ़ैसले में यूएपीए के तहत गिरफ़्तारी और ज़ब्ती की विशेष प्रक्रियाओं की भी पहली बार स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिससे एल्गार परिषद मामले में पुलिस के उसी दल ने गिरफ़्तारी और ज़ब्ती की जितनी संदिग्ध प्रक्रियाएँ अपनायी हैं वे प्रायः अमान्य मानी जाने वाली हैं.

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बिना छेड़छाड़ किये सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस से डेटा की “हैश वैल्यू” ज़ब्ती के समय ही दर्ज की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. हैश वैल्यू एक विशिष्ट अल्फ़ा-न्यूमेरिकल (अक्षर-अंकों का) मान होता है, जो किसी फ़ाइल की सामग्री का डिजिटल प्रतिनिधित्व करता है. यह क़ानून उन सभी मुकदमों पर भी लागू होगा जिनमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ज़ब्त किये गये हों, जैसे एल्गार परिषद का मामला. एल्गार परिषद मामले में अभियोजन पक्ष ने बाद में राज्य की फॉरेंसिक प्रयोगशाला में हैश वैल्यू दर्ज करायी. इसलिए वहाँ यह साबित नहीं किया जा सकता कि ज़ब्त किये गये इलेक्ट्रॉनिक डेटा जस-के-तस सुरक्षित हैं और ज़ब्ती के बाद उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है.

जनवरी 2020 में एनआईए ने एल्गार परिषद मामले की जाँच पुणे पुलिस से अपने हाथ में ले ली. उस समय तक नौ मानवाधिकार कार्यकर्ता गिरफ़्तार किये जा चुके थे. इसके बाद भी एनआईए ने गिरफ़्तारियाँ जारी रखीं. एनआईए ने जिन लोगों को निशाना बनाया, उनमें से एक थे पूर्व जेसुइट पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी, जिनकी हिरासत में दुखद मृत्यु हो गयी. गड़चिरोली के महेश करिमन तिर्की व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में सभी को बरी किये जाने के फ़ैसले के बाद एनआईए का रुख भी कुछ हद तक नरम पड़ा, हालांकि यह नरमी चुनिंदा मामलों तक ही सीमित पायी गयी है. हाई कोर्ट में एनआईए ने एल्गार परिषद केस के कम से कम तीन आरोपियों को ज़मानत देने पर सहमति जतायी. इसी क्रम में सुधीर ढवले और रोना विल्सन को भी ज़मानत दी गयी और उनके वकीलों को यह भरोसा दिलाया गया कि इस ज़मानत के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जाएगी. बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार पूर्व ‘प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास’ शोधार्थी महेश राउत और लोक कलाकार ज्योति जगताप को न्याय की सर्वोच्च वेदी से ज़मानत के रूप में राहत मिल सकी.

लेकिन फिर भी ज़मानत का मामला जब कभी सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है, तो न्याय के उस शीर्ष सोपान पर रुकावटें अक्सर कठोर दीवार पर सिर पटकने जैसी महसूस होती हैं. वकील सुरेंद्र गडलिंग की ज़मानत अर्ज़ी भी वहीं लंबित है. जानकारों से यह बात छिपी नहीं है कि गड़चिरोली मामले में 2017 तक गडलिंग की ही बुनियादी दलीलें अंततोगत्वा मार्च 2024 के दोषमुक्ति के मुनासिब फ़ैसले की अटूट कड़ियाँ साबित हुई हैं.

यह लेख लिखे जाने तक एनआईए अर्थात् केंद्र सरकार किसी न किसी बहाने से गडलिंग की ज़मानत का विरोध करती आ रही है. इससे यह शक़ और गहरा होता जा रहा है कि आखिर राज्य को इस जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता से इतनी दिक़्क़त क्यों है?

गड़चिरोली और एल्गार परिषद की गिरफ़्तारियों के बीच समान सूत्र

सिर्फ़ हैनी बाबू, रोना विल्सन और सुरेंद्र गडलिंग ही गड़चिरोली की सज़ाओं के विरोध में खुलकर सक्रिय नहीं थे. इसके अलावा रैडिकल अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर ढवले और उभरते जाति-उन्मूलन आंदोलन से जुड़े कबीर कला मंच के उनके साथी भी उन्हीं दिनों तमाम जेलबंदियों के ख़िलाफ़ बढ़ते विरोध में शामिल थे.

आइए, अब ज़रा 1 जनवरी 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा पर जाँच आयोग की ओर रुख करते हैं, जिसकी विस्तार से चर्चा इस सिरीज़ के पहले भाग में हो चुकी है. वहाँ के रिकॉर्ड से साफ़ पता चलता है कि एल्गार परिषद मामले में गड़चिरोली केस से कई समानताएँ हैं. सबसे अहम बात यह है कि एल्गार परिषद के किसी भी आरोपी (यानी बीके 16) के ख़िलाफ़ हिंसा या किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिलता.

आयोग के सामने गवाही देने वाले पुलिस अधिकारियों में शिवाजी पवार भी शामिल थे. वे जनवरी 2018 से लेकर मामला 2020 में एनआईए के हाथ में जाने तक, एल्गार परिषद केस के जाँच अधिकारी रहे. बिना कोई साफ़ वजह बताये इस केस को पुणे शहर के ज़ोन-1 यानि शिवाजी पवार के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया. 28 फ़रवरी 2023 को पवार ने आयोग के सामने बताया है कि एल्गार परिषद जाँच में जो अधिकारी उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे, वही अधिकारी गड़चिरोली मामले की जाँच में भी शामिल रहे और उसका नेतृत्व कर रहे थे.

पवार को जाँच में मार्गदर्शन देने वालों में से एक सुहास बावचे थे. पुणे में वह जोन-2 के डिप्टी कमिश्नर थे. वह पवार के क्षेत्र (जोन-1) के प्रभारी भी नहीं थे. बावचे इससे पहले गड़चिरोली ज़िले में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रह चुके थे और उन्होंने ही अगस्त 2013 से वहाँ महेश करिमन तिर्की एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार केस में भ्रामक जाँच चलायी थी. उसी जाँच के आधार पर मुक़दमा चला, जो अंत में क़ानून की कसौटी पर टिक नहीं पाया. इसी का यह परिणाम हुआ कि छः मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बिना वजह औसतन आठ-नौ साल तक जेल में रहना पड़ा.

पवार ने आयोग के सामने एक और अधिकारी रविंद्र कदम का भी नाम लिया. वह गड़चिरोली मामले में सुहास बावचे के मार्गदर्शक और प्रशिक्षक थे. उस समय वह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे. बाद में वह पुणे में ज्वाइंट कमिश्नर बने और दो-चार साल बाद सेवानिवृत्त हो गये. इन बातों का कुल जमा-जोड़ यही कि इन्हीं तीन अधिकारियों की टोली ने एक और कपट-केंद्र बना लिया, जिससे पुणे पुलिस की उपलब्धियों के सब्ज़बाग़ में एल्गार परिषद मामले का गुल खिल सका.

कमज़ोर नींव पर खड़ा दानवी मुक़दमा

जैसा कि इस सिरीज़ के पहले भाग में बताया गया है, जिरह के दौरान पवार से कई बार पूछा गया कि आयोग के सामने दर्ज हिंसा से जुड़े सबूतों में क्या बीके 16 में से किसी की भी भूमिका का कोई प्रमाण है?

अपने बचाव में पवार ने आयोग के रेकॉर्ड से किसी एक तथ्य का भी हवाला नहीं दिया, जबकि रेकॉर्ड में पुलिस की बीसियों रिपोर्टें और चार्जशीटें शामिल हैं, जिनमें भीमा कोरेगांव की 200वीं वर्षगाँठ से संबंधित हो सकने वाले समस्त हिंसा प्रकरणों का विवरण है. इसके बजाय पवार बार-बार एल्गार परिषद की चार्जशीट का ज़िक्र करते रहे, जिसमें दसियों हज़ार पन्नों के दस्तावेज़ भरे पड़े हैं. पर उसमें भी एक भी कोई सबूत नहीं जो 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई भीड़ की हिंसा को 31 दिसंबर 2017 को आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम से जोड़ता हो.

यहाँ तक कि पवार की अपनी ही चार्जशीट (15 नवंबर 2018 को दाखिल अंतिम जाँच रिपोर्ट और 21 फ़रवरी 2019 को दी गयी पहली पूरक अंतिम रिपोर्ट) और 9 अक्टूबर 2020 को एनआईए की ओर से दाखिल दूसरी पूरक अंतिम रिपोर्ट, इन तीनों में भी कहीं इन दोनों घटनाओं के बीच कोई ठोस संबंध नहीं दिखता. असामान्य रूप से इतनी ज़्यादा मात्रा में जमा की गयी सामग्री में आरोप के लायक साक्ष्य के रूप में बस दो ही संभावित स्रोत हैं.

पहला स्रोत विभिन्न तरह के ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित तौर पर आरोपियों के घरों से ज़ब्त किये गये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पाये गये. ये दस्तावेज़ डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से अफ़साने गढ़ने की नयी विधा की एक बानगी हैं, जैसा कि हम इस सिरीज़ के तीसरे भाग में खुलासा करेंगे. दूसरा स्रोत आधा दर्जन ऐसे लोगों की गवाहियाँ हैं, जिन्हें “संरक्षित (प्रोटेक्टेड) गवाह” माना गया है. इनमें से पाँच के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान भी हैं. हालांकि इन गवाहों की पहचान नहीं करायी गयी है, फिर भी बयानों से साफ़ पता चलता है कि ये अहम गवाह अधिकतर राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व माओवादी हैं, जिन्हें आत्मसमर्पण की शर्तों के नाते ही पाले हुए गवाह माना जाना बाध्यकारी होगा.

झूठ को चिह्नित करने की फ़िलहाल कोई कोशिश किये बग़ैर ही, अगर इस दस्तावेज़ी सामग्री को सच माना जाये, तो आरोपी ज़्यादा से ज़्यादा समकालीन माओवादी गतिविधियों से जुड़ी बातों में महज़ रुचि लेते माने जा सकते हैं. इन दस्तावेजों में आरोपियों का किसी ठोस अपराध से कोई पक्का वास्ता दिखाई नहीं देता. सबसे अहम बात यह है कि इस केस में किसी भी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने, आरोपित करने या नियोजित करने का सबूत नहीं दिखायी देता. साक्ष्यों में भीमा कोरेगांव में दलितों के ख़िलाफ़ हुई भीड़ की हिंसा में किसी भूमिका की बात तो दूर, देश में कहीं भी दलितों की ओर से किये गये किसी प्रतिकार या अव्यवस्था फैलाने जैसा कुछ भी नहीं दिखता है.

ज़ाहिर यह होता है कि जाँच अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के प्रावधान का ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है. सीआरपीसी की यह उपधारा जाँच अधिकारियों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने देने की छूट प्रदान करने के लिए जानी जाती है, जिससे वे किसी मामले की जाँच अनिश्चित काल तक जारी रखते हैं और अपनी मर्ज़ी से आरोपों में नयी-नयी परतें जोड़ते जाते हैं. यूएपीए मामलों में जाँच अधिकारी कोई निचले दर्जे का अफ़सर नहीं हो सकता. लिहाजा अगर ऐसा कोई सक्षम अधिकारी हो, जिसे आरोपियों के डिजिटल डेटा तक पहुँच पाने का प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो उसके पास आरोप जोड़ने के कई तरीके और परतें ईजाद करने का विकल्प खुला रहता है.

अभियोजन पक्ष धारा 207 के तहत तय प्रक्रिया का पालन करने में भी बहुत सुस्त रहा है. इस धारा के अनुसार मुक़दमे की सुनवायी शुरू होने, यहाँ तक कि आरोप तय करने से भी पहले अभियोजन को आरोपों की तफ़सील स्पष्ट करने वाले सारे दस्तावेज़ बचाव पक्ष को सुपुर्द करना बाध्यकारी होता है. यहाँ तो ऐसा अक्सर तभी किया गया जब इस धारा का अनुपालन ना होने को लेकर अभियोजन को क़ानूनी चुनौती दी गयी. जनवरी 2025 में हाई कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कुल 363 गवाह होने का दावा किया, जबकि चार्जशीट में सिर्फ़ 48 गवाहों के ही नाम सूचीबद्ध हैं, जिनके बयान वास्तव में दर्ज किये गये हैं और जो दस्तावेज़ों के साथ संलग्न हैं.

ऐसी उत्पत्ति जो पराजय के अंजाम का आग़ाज़ बन सकती है

फ़रवरी 2019 में पहली पूरक चार्जशीट की प्रतियाँ प्राप्त होने के बाद से ही आरोपी और उनके वकील विशेष एनआईए अदालत से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक के चक्कर पर चक्कर लगाते रहे हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने के लिए पेश किये जाने वाले दस्तावेज़ों की प्रतियाँ अपलब्ध कराये. सारे दस्तावेज़ी साक्ष्य, चाहे वह परोक्ष या अपरोक्ष, जब बचाव पक्ष को दे दिये जाते हैं, तभी मुक़दमा बिना रुकावट ट्रायल की मंजिल पर प्रवेश कर सकता है.

अब तक की कार्यवाही से ज़ाहिर होता है कि एनआईए को ट्रायल शुरू करने की कोई ख़ास जल्दी नहीं है. ट्रायल शुरू होने से पहले के चरण में आरोपियों की ओर से मुक़दमे को कई कानूनी चुनौतियाँ दी गयी हैं. कुछ आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला रद्द करने (क्वाशिंग) की याचिकाएँ हाई कोर्ट में लंबित हैं, तो कुछ को आरोपों से मुक्त किये जाने (डिस्चार्ज) की भी याचिकाएँ विचाराधीन हैं. इन चुनौतियों का सामना करता अभियोजन पक्ष आरोप तय करके मुक़दमे को ट्रायल के मुक़ाम तक पहुँचाने की ओर झुकाव दिखा सकता है.

31 दिसंबर 2017 के उत्साहवर्द्धक एल्गार परिषद का विलोम यह मुक़दमा 8 जनवरी 2018 को पूरे आठ दिन बाद दर्ज हुआ है, जो कि हज़म होने वाली बात नहीं है. एफ़आईआर दर्ज करने में इतनी देरी अपने आप में ही किसी न्यायप्रिय अदालत के लिए इस बात पर शक़ पैदा करने वाला तथ्य हो सकता है कि शिक़ायत दाखिल करने वाले शक्स को इतनी देर से ये आरोप क्यों सूझे होंगे? अधिकतर जज इतना ज़रूर समझ पाते हैं कि एफ़आईआर दर्ज करने में देरी किसी दुर्भावना का द्योतक होती है.

और फिर मार्च 2018 तक तो इस मामले में मामूली आरोप ही दर्ज थे, जैसे भड़काऊ भाषण, कविता-पाठ और गीतों के ज़रिये भीमा कोरेगांव में हिंसा और अव्यवस्था फ़ैलाना. लेकिन, जैसा कि उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, इस मुक़दमे की तक़दीर अपने जन्म से ही गर्त में दफ़्न हो जाने की तैयारी से लिखी गयी होगी.

गड़चिरोली के महेश करिमन तिरकी केस में सभी आरोपियों की दोषमुक्ति का फ़ैसला ही वह पतली से काली साया है जो एनआईए की दानवाकर चार्जशीटों-दस्तावेजों के अंधकारमय भविष्य की ओर इशारा करने को काफ़ी है.

सिलसिलेवार छापे-ज़ब्तियाँ-गिरफ़्तारियाँ

17 अप्रैल 2018 को पुणे पुलिस ने बिना सर्च वारंट के पहले दौर की छापेमारी और जब्तियाँ कीं. दरअसल इसी केस में पवार की तरफ़ से दायर दूसरे आवेदन पर कोर्ट में औरों का प्रवेश वर्जित कर हुई सुनवाई के बाद भी सर्च वारंट दोनों बार अस्वीकृत किया जा चुका था. मुंबई, पुणे, नागपुर और दिल्ली में कई संदिग्धों के घरों पर यह छापेमारी की गयी.

रोना विल्सन और गडलिंग से कथित तौर पर ज़ब्त किये गये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिजिटल सामग्री को उसी साल मई में यूएपीए लगाने का आधार बनाया गया. इसके बाद 28 अगस्त को छापेमारी और ज़ब्ती का दूसरा दौर शुरू हुआ. इसमें हैदराबाद, राँची, फ़रीदाबाद, गोवा, ठाणे और एक बार फिर मुंबई में कम से कम छः लोगों को निशाना बनाया गया.

छापेमारी और ज़ब्ती के इन दोनों दौरों का अंत सीधे गिरफ़्तारियों में हुआ. पहली गिरफ़्तारी 6 जून को हुई. इसमें अप्रैल में जिन चार लोगों के घरों पर छापे पड़े थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया. इसके अलावा एक और महिला को उसी दिन अचानक गिरफ़्तार किया गया. कहा गया कि उसके घर पर भी छापा पड़ा था, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी मेमो में किसी ज़ब्ती का ज़िक्र नहीं है.

निम्न पाँच थे बीके 5:

- सुधीर ढवले

- रोना विल्सन

- सुरेंद्र गडलिंग

- शोमा सेन

- महेश राउत

गिरफ़्तार हुए सभी लोग जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जिनका किसी न किसी मसले पर एक-दूसरे से संपर्क रहा होगा, जैसे साईबाबा पर हुए राजकीय उत्पीड़न के विरोध में विल्सन और गडलिंग का. स्वाभाविक है कि इनमें से किन्हीं दो या अधिक लोगों के बीच फ़ोन पर कभी बातचीत हुई होगी, जिसे मनगढ़ंत साज़िश के साक्ष्य के रूप में स्थान मिल सका, चाहे जायज़ संदेह को दूर करने के लिए किसी कॉल की कोई रिकॉर्डिंग पहले से ना हुई हो. जिस अदालत का मामले का संज्ञान लेने का दायित्व है, उसने, जैसा कि इस स्तर पर अक्सर होता आया है, यह देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि जिन कॉल रेकॉर्ड्स का चार्जशीट में ज़िक्र है, उनमें किसी आपसी बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग है भी या नहीं, जिससे यह तय हो सके कि कथित साज़िश के अपराध का कोई सबूत पेश हुआ है या नहीं. लगता है कि पुणे पुलिस की वह टोली इसलिए आश्वस्त रही होगी कि गड़चिरोली मामले में भी ट्रायल के (बाद में निरस्त) फ़ैसले में इसी प्रकार के अपुष्ट कॉल रेकॉर्ड्स पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया गया था.

28 अगस्त को दूसरे दौर की छापेमारी और ज़ब्ती के साथ ही साथ गिरफ्तारियाँ भी की गयीं. उच्च न्यायालय के आदेश पर छः मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पहले कई महीनों तक उनके अपने घरों में नज़रबंद रखा गया. बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया. उनमें से दो को 26 अक्टूबर, एक को अगले दिन 27 अक्टूबर और चौथे को 17 नवंबर को गिरफ़्तार किया गया. इस तरह गिरफ़्तारियों की कुल संख्या नौ हो गयी. इसके बाद सितंबर 2019 में फिर से छापेमारी और ज़ब्तियाँ की गयीं. तीसरे दौर में इसी सिलसिले के तहत बची हुई दो गिरफ़्तारियाँ जुलाई और अक्टूबर 2020 में हुईं, जिससे कुल संख्या बढ़कर बीके 12 हो गयी.

- वरवर राव

- अरुण फरेरा

- वर्नन गोंसाल्वेस

- सुधा भारद्वाज

- गौतम नवलखा

- आनंद तेलतुम्बड़े

- हैनी बाबू

2020 में एनआईए ने केस पुणे शहर पुलिस से अपने हाथ में ले लिया, जिससे कार्रवाइयाँ फिर से हो गयीं. दरअसल 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद जब पुणे पुलिस सवालों के घेरे में आ गयी थी, तो अधिकारियों की ख़ास टोली की करतूतें छिपाये रखने के लिए केंद्र सरकार ने आनन-फ़ानन में मामला एनआईए को सौंप दिया. सितंबर 2020 में गिरफ़्तारियों की चौथी लहर आयी. इस बार कबीर कला मंच के मुख्य सदस्यों सागर गोरखे, रमेश गाइचोर और ज्योति जगताप को निशाना बनाया गया. इस सांस्कृतिक समूह के इन तीनों सदस्यों को 7 और 8 सितंबर को गिरफ़्तार किया गया. उन तीनों के घरों पर अप्रैल 2018 में ही छापेमारी हो चुकी थी और वहाँ से कथित “साक्ष्य” ज़ब्त किये जा चुके थे.

अंततः इसके एक महीने बाद, मौलिक स्वतंत्रताओं का एक और भयानक उल्लंघन हुआ. स्टैन स्वामी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले ही दो छापों में ज़ब्त किये जा चुके थे. पुणे पुलिस ने पहले 12 जून 2019 को और दूसरा 28 अगस्त 2019 को छापा मारा था. स्टैन स्वामी ने झारखंड के आदिवासियों के आत्मनिर्णय से जुड़े पत्थलगढ़ी आंदोलन के समर्थन सहित कई विचारशील लेख लिखे थे. सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह के लिए उनका स्नेह पितातुल्य था. उन्हें 8 अक्टूबर 2021 को गिरफ़्तार किया गया. जेल में एक साल से भी कम समय ज़िंदा रहकर वे अपने पीछे भविष्य के सच्चे लोकतांत्रिक भारतीय समाज और राजनीति के लिए यादों की एक अमिट विरासत छोड़ गये. हिरासत में ही एक निजी मिशनरी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी, जहाँ उन्हें बहुत देर से भर्ती किया गया था. पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारी के लिए उन्हें ज़रूरी इलाज नहीं मिला, जो समय पर ज़मानत मिलने से ही संभव हो सकता था.

उनकी गिरफ़्तारी के साथ ही बीके 16 की सूची पूरी हो जाती है:

13. सागर गोरखे

14. रमेश गाइचोर

15. ज्योति जगताप

16. स्टैन स्वामी

“साक्ष्य के प्रमाण मूल्य” का निरूपण

दिसंबर 2019 में, जब महाराष्ट्र की व्यवस्थागत धर्मनिरपेक्ष राजनीति के संरक्षक शरद पवार एल्गार परिषद के आरोपियों के समर्थन में खुलकर खड़े हुए, उसी समय दिल्ली की ‘द कारवां’ पत्रिका ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर अपनी एक चौंकाने वाली फॉरेंसिक जाँच रिपोर्ट प्रकाशित की. रिपोट ने मालवेयर (किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाला जाने वाला सॉफ्टवेर) पाये जाने की पुष्टि की. उसके अनुसार ज़ब्त किये गये डिवाइस में स्पष्ट तौर पर छेड़छाड़ की गयी थी. फिर वही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अमेरिका की ‘आर्सनल कंसल्टिंग’ को भेजा गया. इसके बाद दुनिया की अन्य नामी प्रयोगशालाओं ने अपनी-अपनी फॉरेंसिक जाँच की. अंतरराष्ट्रीय स्तर की इन साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं ने ऐसी अनेक अधिकृत रिपोर्टें उपलब्ध करायी हैं जो संज्ञान लेने लायक हैं.

अदालतों में चल रही लंबी, उतार-चढ़ाव भरी कानूनी लड़ाइयों के बीच, बिना किसी आतंकवादी कृत्य के ही “अर्बन नक्सल” साज़िश का आरोप मढ़ने वाले केसों की धार अब काफ़ी कुंद पड़ने लगी. जुलाई 2023 में इसी एल्गार परिषद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर एक अहम फ़ैसला दिया, जो मुंबई के लेखक-कार्यकर्ता वर्नन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को रिहा करने का था. ज़मानत का यह फ़ैसला इसलिए अहम है कि इसमें अदालत ने क़ानून की परिभाषा करते हुए यह तय पाया है कि अगर ट्रायल शुरू हुए बिना कोई व्यक्ति पाँच साल तक जेल में रहा हो, तो यूएपीए और राज्य-विरोधी साज़िश, युद्ध छेड़ने और राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप होने के बावजूद ज़मानत दी जानी चाहिए.

अदालत ने इन्हें जिस वजह से ज़मानत प्रदान की वह ऐसी ही परिस्थिति में प्रथम दृष्टया मुक़दमे के “साक्ष्यों के प्रमाण मूल्य” की निर्विवाद पड़ताल थी, जब ट्रायल कोर्ट जल्दी ट्रायल ख़त्म करने की स्थिति में ना हो. “अर्बन नक्सलवाद” की कहानी से बुने हुए केसों में आम तौर पर ऐसा कोई कृत्य ना होना जो आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में रखा जा सकता हो, गड़चिरोली के मुक़दमे में दोषमुक्तियों का बड़ा कारण बना था. तभी से इन केसों की धार शायद इतनी तेज़ नहीं रह गयी है जितनी पहले नज़र आती थी.

अप्रैल और मई 2024 में शोमा सेन और गौतम नवलखा को भी सुप्रीम कोर्ट से तब ज़मानत मिली जब एनआईए की ओर से खड़ा अभियोजन पक्ष ट्रायल चलाये बग़ैर उन्हें जेल में ज़्यादा लंबे काल तक रखने का कोई ठोस कारण नहीं बता सका. सेन के मामले में तो राज्य ने सीधे मान भी लिया कि इन्हें अब जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है. थोड़े ही समय बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने शोमा सेन और रोना विल्सन की ओर से तीन साल पहले, मुक़दमा सिरे से खारिज़ कर देने के लिए दायर की गयी (क्वाशिंग) याचिकाओं पर बहस सुनी. दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने याचिकाओं पर पूरी बहस सुन लेने के बाद औपचारिक रूप से कोई फ़ैसला देना अब तक टाले रखा है.

इन दोनों याचिकाओं को एक साथ देखने पर इस मुक़दमे के कई फ़र्ज़ी पहलू नज़र आते है, जो दरअसल ज़मानत पाने की न्यूनतम शर्त से कहीं आगे जा पहुँचते हैं – प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के प्रमाण मूल्य का अभाव ज़ाहिर होता है. पर क्या कोई ऊपरी अदालत मुक़दमे को रद्द (क्वाश) करने की किसी याचिका पर कभी सही फ़ैसला देने की ज़हमत उठाएगा? जब इसके आसार इस निज़ाम में कहीं से भी दिखायी ना दे रहे हों, तो अब देखना यह है कि एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग को सलाखों के पीछे कब तक ट्रायल-रहित सज़ा काटनी पड़ने वाली है?

गोंसाल्वेस और फरेरा को ज़मानत देने के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन साक्ष्यों के प्रमाण मूल्य को जाँचा-परखा जिन पर अभियोजन का केस टिका हुआ है. अदालत ने एक-एक करके हरेक आरोप और जिन धाराओं में दोनों पर आरोप हैं, उनकी छानबीन की और पाया कि अभियोजन के साक्ष्य प्रथम दृष्टया भी आरोपियों का दोष साबित करने के लिए काफ़ी नहीं हैं.

अदालत ने यह दर्ज किया कि सिर्फ़ किसी ख़ास क़िस्म की किताबें या दस्तावेज़ अपने पास रखना प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध नहीं बन जाता जैसा कि अभियोजन पक्ष का आरोप है. इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि फरेरा पर वित्तीय लेनदेन का जो आरोप लगाया गया है, उसे रेकार्ड में दर्ज अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सकता. अदालत ने यह भी पाया कि जिन पत्रों और दस्तावेज़ों के भरोसे अभियोजन पक्ष दोनों को किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनमें से किसी एक की भी बरामदगी उन दोनों के पास से नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने अंत में अपनी यह राय ज़ाहिर की है कि अभियोजन के साक्ष्यों का “प्रमाण मूल्य या गुणवत्ता कमज़ोर है,” अतः ज़मानत का आदेश देते हुए यह भी जोड़ा है कि प्रथम दृष्टया दोनों पर कोई मामला नहीं बन पा रहा है.

ज़मानत पर रिहाई का सिलसिला कहाँ जा पहुँचा या रुका है?

साक्ष्यों के कमज़ोर प्रमाण मूल्य या गुणवत्ता का तर्क विल्सन और ढवले की रिहाई के बाद बीके 16 के बाक़ी सभी 6 व्यक्तियों महेश राउत, ज्योति जगताप, हैनी बाबू, रमेश गाइचोर, सागर गोरखे और सुरेंद्र गडलिंग के भी पक्ष में है.

महेश राउत को बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को स्थगित कर पूरे दो साल तक रिहा करने में देर की. आखिरकार पिछले साल सितंबर 2024 में वे ज़मानत पर रिहा हुए भी, तो गंभीर ऑटो-इम्यून रोगों से ग्रस्त पाये जाने के कारण मेडिकल कारणों से अस्थायी तौर. जबकि उन पर लगे आरोपों को हाई कोर्ट ने 2023 में ही ग़ैर-मुनासिब माना था.

2023 और 2024 में एल्गार परिषद मामलों में दी गयीं ज़मानतों के मानकों के अनुसार क़ानून के सामने समानता के सिद्धांत की मांग यही थी कि बाक़ी सभी को अविलंब रिहा कर दिया जाता. लेकिन हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों के अनुभव इतने अलग-अलग रहे हैं कि माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन या सामान्य लोकतांत्रिक आंदोलनों के भी कथित समर्थकों या कार्यकर्ताओं के साथ एक-जैसी स्थिर न्यायिक सोच की उम्मीद करना ख़ुद को भ्रम में रखना सिद्ध हो रहा है. यह मानना ग़लत नहीं होगा कि न्यायपालिका की सबसे ऊँची पीठ पर बैठे जज क़ानून के शिकंजे में फँसे हुओं को एक ही तराज़ू से नहीं तौलते, चाहे सरकार ने अपनी किसी साज़िश के तहत उन्हें झूठे ही क्यों ना फँसाया हो.

कम से कम दो ऐसे आरोपी हैं जिन पर हाल ही में रिहा हुए रोना विल्सन की ही तरह उनके अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कथित तौर पर आपराधिक दस्तावेज़ मिलने का आरोप है – एक हैं जाने-माने वकील सुरेंद्र गडलिंग और दूसरे प्रोफेसर हैनी बाबू. क्या अभियोजन के पास मौजूद कथित साक्ष्य वाक़ई आरोपों को साबित करने लायक हैं? रोना विल्सन और सुधीर ढवले की ज़मानत पर अभियोजन की एकाएक सहमति से, सच कहें तो, यह ज़ाहिर था उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही, ज़मानत की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों की गुणवत्ता या प्रमाण मूल्य परखने की बारी आ धमके, तो मुक़दमे की कमज़ोरियाँ पहले ही उजागर हो जाएँगी. ऐसे ही हालात में हैनी बाबू को बॉम्बे हाई कोर्ट से और ज्योति जगताप को लंबे इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत की मंज़ूरी मिल गयी. हमारी इस रिपोर्ट को अपडेट करते-करते रमेश गाइचोर और सागर गोरखे की ज़मानत भी हाई कोर्ट ने मंज़ूर कर दी है.

ध्यान रहे कि पूरे मुक़दमे का एक कमज़ोर पहलू यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ज़ब्त करते समय जाँच एजेंसी ने आरोपियों को कोई हैश वैल्यू नहीं बतायी. हैश वैल्यू वह मान है जो संबंधित फ़ाइल की सामग्री में ज़रा-सा भी बदलाव होने पर बदल जाता है. चार्जशीट में जो एकमात्र हैश वैल्यू दर्ज हैं, वह सिर्फ़ MD5 वैल्यू है, जो तब दर्ज हुई है जब ज़ब्त किये गये उपकरणों के डिजिटल डेटा की पुणे और मुंबई की राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में किसी दूसरी, खाली हार्ड डिस्क में “कॉपी” बना ली गयी. यानी, यह मूल फाइल का हैश वैल्यू है ही नहीं.

अपनी स्वतंत्र राय देते हुए मुक़दमे की जानकार एक वकील का कहना है कि “अगर ज़ब्ती के समय ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हैश वैल्यू ले ली जाती, तो इससे आश्वस्त होने में मदद मिलती कि ज़ब्ती के बाद उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है.” लेकिन मुक़दमे के दस्तावेज़ देखने से साफ़ पता चलता है कि जाँच एजेंसी ने डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की यह निहायत ज़रूरी प्रक्रिया अपनायी ही नहीं है. क़ानून के जानकार बताते हैं कि इसी वजह से एल्गार परिषद मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह है. अभियोजन के लिए यह स्थिति और भी शर्मनाक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं ने अनेक स्वतंत्र जाँचों से यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ज़ब्ती से काफ़ी पहले ही मालवेयर डाला जा चुका था, और यह भी कि इसकी जानकारी आरोपियों को होने के बजाय, ना होने के संकेत हैं.

यह बात इसलिए ज़्यादा मानीखेज़ है कि आरोपों के समर्थन में जो सबसे ज़्यादा आपराधिक साक्ष्य पेश किये गये हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ही है. लेकिन इस मुक़दमे में तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड माने ही नहीं जा सकते हैं. इसलिए अब आरोपों के लिहाज से आपराधिक साक्ष्यों का डिजिटल हिस्सा क़ानूनन साक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रह गया है. फलस्वरूप पुणे पुलिस और एनआईए की चार्जशीटों में शामिल भारी भरकम दस्तावेज़ों में जो प्रमुख साक्ष्य बताये गये हैं, उनका प्रमाण मूल्य, अर्थात् गुणवत्ता सिफ़र मानी जाये, तो ग़लत नहीं होगा.

लेकिन UAPA क़ानून के इस घृणित खेल में UAPA के ही अनगिनत केस सुलझाने में माहिर माने जाने वाले एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग अपने आठवें साल में अब जेल की हज़ारों की भीड़ के बीच एल्गार परिषद समर्थकों के भरे-पूरे परिवार में से अकेले ही बेतुकी सज़ा भुगत रहे हैं. मालूम होता है कि देश भर के अन्य तमाम झूठे UAPA मुक़दमों के ख़ारिज़ हो जाने की संभावना ली हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट की नज़ीर का महेश करिमन तिर्की केस की अपनी दलीलों से आधार तैयार करवाने में अहम भूमिका का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

दरअसल महेश तिर्की एवम् अन्य केस में सत्र न्यायालय ने अपने ख़ारिज़ हो चुके फ़ैसले में जो “अर्बन नक्सल” शब्द गढ़ने की जुर्रत की थी, उसका ज़िक्र विद्वान न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे ने सन 2016 में, जबकि ट्रायल अभी अंतिम मुक़ाम पर थी, गड़चिरोली ज़िले में लॉयड्स कंपनी की लौह अयस्क खनन परियोजना के एक उग्र विरोध को विकास-विरोधी करार देते हुए किया था. जबकि महेश तिर्की या उनके किसी सहआरोपी का इस वारदात से कोई ताल्लुक़ होने का कोई आरोप कहीं भी दर्ज नहीं था.

सन 2016 के उसी उग्र विरोध को लेकर दर्ज एक मुक़दमे में गड़चिरोली पुलिस ने सुरेंद्र गडलिंग के साथ ही वरवर राव को भी एल्गार परिषद केस की गिरफ़्तारियों के बाद आरोपी बना दिया था. आरोप जितना हैरतअंगेज़ था उससे ज़्यादा हैरतअंगेज़ रहा है श्रेष्ठ अदालतों का रवैया. गंभीर व्याधियों से ग्रस्त, वयोवृद्ध वरवर राव को बॉम्बे हाई कोर्ट से उस केस में ज़मानत बड़े आसानी से मिल गयी थी. तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि गडलिंग को ज़मानत मिल पाने में एल्गार परिषद मुक़दमे के मुक़ाबले इस दूसरे फ़र्ज़ी मुक़दमे में ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन हुआ यही है. गड़चिरोली की लौह अयस्क खनन परियोजना के उग्र विरोध के मुक़दमे में गडलिंग की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में डेढ़ साल लटके रहने के बाद फ़िलहाल अनिश्चित काल के लिए टली दिखायी दे रही है. अदालत ने 21 जनवरी 2026 के अपने हाल के आदेश में ज़मानत ना देने का इरादा साफ़ ज़ाहिर कर दिया है, जबकि गडलिंग के वकील ने अदालत को यह समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुक़दमे में ट्रायल शुरू कर दिये जाने और समाप्त होने तक महीनों तो क्या, साल कितने लगेंगे, कहा नहीं जा सकता. उधर बॉम्बे हाई कोर्ट एल्गार परिषद केस में गडलिंग की ज़मानत की सुनवाई को तभी शुरू करने को राज़ी है जब उनकी गड़चिरोली केस में ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से मंज़ूर हो जाये.

इस तरह चिंता की बात है कि गडलिंग जैसे जनप्रिय एडवोकेट अपने दो फ़र्ज़ी केसों में दो श्रेष्ठ अदालतों के दो पाटों के बीच पीसे जा रहे हैं. सवाल पैदा होता है कि क़ानून के शिकंजे में इतने साल तक बेकसूर फँसे अपने ही एक उम्दा अधिकारी को अदालतें क्या इसीलिए प्रताड़ित करना चाहती हैं कि उन्होंने अपना करियर बनाने तक अपना वकालत सीमित नहीं रखी? कि दूसरों के मानवाधिकारों के लिए जी-जान एक कर देने का जोखिम उठाया? क्या एल्गार परिषद केस के ज़रिए से क़ानून के साथ अपने खिलवाड़ का ठीकरा फोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को सुरेंद्र गडलिंग ही दिखायी दिये?

This article was originally published in English on March 21, 2025.

क़िस्सा बीके-16 के मिथक का: एल्गार परिषद मुक़दमा अफ़सानगोई और दग़ाबाज़ी पर टिका है

यह एल्गार परिषद/भीमा कोरेगांव मामले पर तीन हिस्सों वाली अनुसंधान सीरीज़ की दूसरा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। पहली रिपोर्ट यहां पढ़ें। यह रिपोर्ट मूल रूप से मार्च 2025 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। अनुवाद में आने वाले अगले हिस्सों के लिए द पोलिस प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब करें।

अंग्रेज़ी से अनुवाद: मनीष आज़ाद

दलित-बहुजन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक शांतिपूर्ण सभा पर हिंदुत्ववादी भीड़ के हमले के तीन महीने बाद पुणे शहर पुलिस की एक टोली ने एक अजीबोग़रीब मुक़दमा चलाया. सोलह जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले शहर में आयोजित एक शांतिपूर्ण, जाति-विरोधी कार्यक्रम ‘एल्गार परिषद’ को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया. अफ़सोस यह भी है कि यह दाग़दार मुक़दमा अब एल्गार परिषद से कम, उस जनसैलाब पर टूटे क़हर से जोड़ कर ज़्यादा देखा जाता है जो 1 जनवरी 2018 को भीमा नदी के दोनों किनारों पर देखा गया. कोरेगांव गाँव के उस पार पेरणे फाटा पर यह जनसमूह शहीद स्तंभ का नमन करने एकत्रित हुआ था. बाद के महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उठा-उठा कर जेल भेज दिया गया. जबकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो उन्हें उस हिंसक दंगे से जोड़ता हो.

हर साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र के कोने-कोने से और दीगर सूबों से आये दलित-बहुजन अवाम (जैसा कि इस सिरीज़ के पहले भाग में बताया गया है) पुणे के भीमा कोरेगांव शहीद स्तंभ का दर्शन करने आते हैं, जिसे वे ‘विजय स्तंभ’ कहते हैं. यह स्मारक उनके पूर्वजों के उस शौर्य की याद ताज़ा करता है जो उन्होंने 1818 में भीमा कोरेगांव की दिनभर चली खूँख्वार जंग में दिखाया था. तक़रीबन 800 लोगों की मिली-जुली जातियों वाली एक बटालियन, जिनमें ज़्यादातर उत्पीड़ित दलित और बहुजन समाज के लोग थे, ब्राह्मणवादी पेशवा शासन के नेतृत्व वाली 30,000 सैनिकों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर पायी थी. लगभग चालीस वर्षों तक भीमा कोरेगांव में होने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम निर्बाध चलता रहा. सिर्फ़ 2018 में व्यवधान उत्पन्न हुआ जब भीमा कोरेगांव के नाम से जाने वाली इस जंग की 200वीं बरसी मनायी जा रही थी.

भीमा कोरेगांव के पवित्र माने जाने वाले क्षेत्र में जो भीड़ आगजनी करती हुई घुस आयी थी, हाथों में चटक केसरिया झंडे लिये थी और मस्तकों पर तिलक लगे थे. उनकी यह आक्रामक भंगिमा पश्चिमी महाराष्ट्र में दक्षिणपंथी हिंदुत्व की राजनीति का प्रतीक थी. उस बेक़ाबू भीड़ ने अपनी हिंसा के दौरान किसी को नहीं बक्शा, न बच्चों को, न बुज़ुर्गों को. हथियारों से सुसज्जित पुणे ग्रामीण पुलिस की आँखों के सामने यह सब होता रहा. बावजूद इसके, पुलिस ने जिन घरों पर दस्तक दी, वे उन 16 वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्वानों के थे जो नीले झंडे और पंचशील ध्वज थामे दलित–बौद्ध समाज के हक़-अधिकार से खरी-खरी समानुभूति रखते थे. जबकि उनमें से कई तो महाराष्ट्र में रहते भी नहीं थे.

बहुत जल्द ये 16, जिन्हें “बीके 16” कहा जाने लगा, तरह-तरह से चर्चित हस्ती बन गये. क़लम के धनी ये स्त्री-पुरुष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अदम्य ख़तरा माने गये. काग़ज़ पर ये गिरफ्तारियाँ इतनी बेहूदी मालूम होती हैं कि पिछले सात सालों से अधिक अवधि तक अदालतों ने इनको संज्ञान-लायक माना, यह विडंबना ही किसी लोकतांत्रिक समझे जाने वाले देश के न्यायिक विवेक को चुभनी चाहिए. मुक़दमे का आख़िरी फ़ैसला जब भी आये, कहीं वह संविधान के रूह को तड़पती ना छोड़े.

द पोलिस प्रोजेक्ट ने यह समझने के कोशिश में कि यह सब हुआ कैसे, असंख्य दस्तावेज़ों को खंगाला, ताकि जो पासा फेंका गया है उसकी थाह ली जा सके. इनमें शामिल हैं पुणे पुलिस और एनआईए की ओर से दाखिल की गयीं चार्जशीटें तथा पूरक पत्रावलियाँ; ऊपरी अदालतों में दायर की गयीं अनेक याचिकाएँ तथा उन पर जारी हुए आदेश; और क़ानून की लंबी प्रक्रिया में किसी भी मोड़ पर उपयोगी सिद्ध होने की संभावना लिये हुए, बीके 16 के बचाव पक्ष की उम्मीदों का कवच – अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित, स्वतंत्र साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के परीक्षण की रिपोर्ट्स. मुलज़िमों से सबूत के तौर पर ज़ब्त बताये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नकल, अर्थात् क्लोन की जाँच से कई भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं ने खुलासा किया है कि सामग्री के साथ अभूतपूर्व पैमाने पर किस तरह छेड़छाड़ कर सबूतों को गढ़ा गया है. दुनिया भर में इस मुक़दमे की एक डरावनी, उलझी हुई संस्थागत कल्पना-कृति के रूप में चर्चा रही है, जिसकी जड़ें दरअसल पीछे की ओर, 2013–14 तक पहुँचती हैं, जब गड़चिरोली के उस मुक़दमे में चर्चित गिरफ़्तारियों का पहला सिलसिला सामने आया था.

गड़चिरोली की पृष्ठकथा और ‘अर्बन नक्सलवाद’ का हौवा

अगस्त 2013 के दूसरे पखवाड़े में गड़चिरोली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा अध्ययन के एक छात्र को पूर्वी महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे जंक्शन से अगुवा कर लिया. यह स्थान भीमा कोरेगांव से लगभग 700 किलोमीटर दूर है. इस छात्र को तीन दिनों तक अदालत में पेश नहीं किया गया, जो भारतीय अपराध प्रक्रिया के नियमों का सीधा उल्लंघन था. औपचारिक गिरफ़्तारी और अदालत में पेशी के बाद भी, उस छात्र को पुलिस हिरासत में अगले तीन हफ़्तों तक यातनाएँ दी गयीं. इसी दौरान गड़चिरोली के एक गाँव के दो आदिवासियों के साथ भी बर्बरता की गयी और दबाव में उनसे ऐसे बयान दिलवाये गये, जिनमें दोनों ने ख़ुद को और उस जेएनयू छात्र को भी फँसा दिया. ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने जबरन सीखा-पढ़ाकर दिलाये गये इक़बालिया बयान थे. बाद में, जेल में हिम्मत जुटाकर तीनों ने अपने बयान वापस ले लिये. इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं बयानों को मुक़दमे में दोषसिद्धि का एक मुख्य आधार बनाया.

जेएनयू के छात्र हेम मिश्रा पर आरोप लगाया गया कि वह प्रतिबंधित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के कथित शहरी मोर्चा संगठन “रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ)” की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी के सहायक प्रोफेसर, दिवंगत जीएन साईबाबा के कुरियर थे. पुलिस का दावा था कि हेम मिश्रा को आरडीएफ का एक मेमोरी कार्ड पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी गयी थी, जिसमें कथित तौर पर अपराध-मूलक जानकारी थी. यह कार्ड गड़चिरोली की एक भूमिगत माओवादी नेता नरमदक्का तक पहुँचाया जाना था, जिन पर पुलिस हिरासत में रहते हुए गड़चिरोली मामले में आरोप तय नहीं हुए. हिरासत में ही उनकी मौत हो गयी. इसी मामले में दो अन्य लोगों को सितंबर में रायपुर से अगुवा कर लिया गया. अगले वर्ष मई माह में दिल्ली से साईबाबा को गिरफ़्तार कर लिया गया. 7 मार्च 2017 को गड़चिरोली सत्र न्यायालय में तेज़ी से चली सुनवाई के बाद इन छः लोगों को दोषी ठहराया गया, जिसका देश-विदेश में व्यापक विरोध हुआ.

824 पन्नों के अपने फ़ैसले में सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे ने साईबाबा और उनके सह-आरोपियों के संदर्भ में “अर्बन नक्सल” की एक नयी श्रेणी गढ़ी, यह कहते हुए कि इन जैसे लोग आधुनिक “विकास” परियोजनाओं में अवरोध बनते हैं. जज का मानना था कि ऐसी परियोजनाएँ ही वंचित लोगों को उन्नत जीवन स्तर और सलामती दिलाने का एकमात्र वैध तरीक़ा हैं. कुछ ही महीनों में धुर दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रचारक विवेक अग्निहोत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल एक दक्षिणपंथी पत्रिका ‘स्वराज्य’ में लिखे अपने एक लेख में किया और बाद में इसी नाम से एक कुख्यात क़िताब भी लिख डाली. फिर क्या था, तीव्र वामपंथ के समर्थकों को बदनाम करने के लिए भारत के सार्वजनिक विमर्श में इस शब्द का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा.

जनवरी 2018 के आखिर में गड़चिरोली की सज़ा के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत ख़ारिज़ कर दिये जाने की जीत से बाँछें खिल जाने पर, उसी पुलिस टीम ने देशभर में उन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी, जो बीके 16 कहलाये. महाराष्ट्र पुलिस के उस दुस्साहसी दल का दुर्भाग्य यह कि 5 मार्च 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने सत्र न्यायालय ने उस विवादास्पद फ़ैसले को पलट दिया. हालांकि इन छः वर्षों में एल्गार परिषद साज़िश की धड़धड़ाती रेलगाड़ी एक के बाद एक तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अपनी गिरफ़्त में लेते हुए आपराध-संबंधी न्याय व्यवस्था को अपने पहियों-तले रौंदती चली जा रही थी.

दरअसल इसी हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने अक्टूबर 2022 में गड़चिरोली के उन सभी छः कथित “अर्बन नक्सलियों” को आरोप-मुक्त कर दिया था, क्योंकि उन पर मुक़दमा चलाने का आवश्यक शासकीय अनुमोदन अवैध पाया गया था. इससे सत्र न्यायालय की पूरी सुनवाई ही अमान्य सिद्ध हो गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन उस फ़ैसले पर रोक लगा दी और छः महीने बाद अपनी रोक को रद्द कर मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दे दिया. इस बात की न्यायिक पुष्टि होने में एक और साल लगा कि “अर्बन नक्सलवाद” का हौवा सिर्फ़ हवा-हवाई मनगढ़ंत कहानी ही थी. अक्टूबर 2022 की आरोप-मुक्ति पर अपनी रिपोर्ट में ‘द वायर’ ने गड़चिरोली और एल्गार परिषद मामलों को जोड़ने वाले तंतुओं को इस तरह चिह्नित किया:

‘साईबाबा की सज़ा के बाद निचली अदालत में उनके वकील रहे सुरेंद्र गडलिंग, उनके सहकर्मी हैनी बाबू और उनके करीबी मित्र रोना विल्सन को भी आने वाले वर्षों में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया. सुरेंद्र गडलिंग ने निचली अदालत में उनके बचाव की लड़ाई लड़ी, जबकि हैनी बाबू और रोना विल्सन ने उनकी रिहाई के लिए एक अभियान चला रखा था. इन तीनों का नाम 2018 के एल्गार परिषद केस में प्रमुख अभियुक्त के रूप में दर्ज है. हैनी बाबू की पत्नी और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जेनी रोवेना ने कहा कि (अब) उन्हें बड़ी उम्मीद है. उन्होंने द वायर से कहा, “आख़िरकार, एल्गार परिषद का मामला काफ़ी हद तक साईबाबा के केस पर आधारित था. साईबाबा के बरी होने से एल्गार परिषद मामले में नामज़द सभी लोगों की बेगुनाही साबित करने में मदद मिलेगी.”’

गड़चिरोली केस का फ़ैसला एल्गार परिषद केस के लिए एक नज़ीर

कई साल जान सुखा देने वाली पीड़ा और तनाव के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में सभी को बरी करते हुए न्यायसंगत फ़ैसला दिया, ऐसा जो यूएपीए जैसे कठोर क़ानून के अमल के विषय में दिशानिर्देशक है. सामान्य आपराध प्रक्रिया की तुलना में यूएपीए में कई पाबंदियाँ और अलग मानदंड हैं, जिनमें अभियुक्त को पहले से ही दोषी मान लेने का भी एक प्रविधान है. फिर भी अदालत ने अपने इस निर्णय में विस्तार से दर्ज किया है कि पुलिस ने प्रक्रिया-संबंधी, साक्ष्य-संबंधी तथा आरोप-संबंधी किस-किस तरह अनेक उल्लंघन किये हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को पहले से ही दोषी मान लेने की पूर्वधारणा तभी लागू हो सकती है जब संबंधित व्यक्तियों ने सचमुच यूएपीए में परिभाषित आतंकवादी कृत्यों की श्रेणी का कोई अपराध किया हो.

अदालत के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि महज़ ऐसा कथित ग़ैरक़ानूनी कृत्य करने पर, जिससे किसी कथित आतंकवादी संगठन का सामान्य प्रकार का समर्थन हो, आतंकवादी कृत्य से जुड़ा कोई गंभीर आरोप नहीं बन सकता. ऐसे गंभीर आरोपों में “आतंकवादी साजिश” और “आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त आतंकवादी संगठन की सदस्यता” से लेकर “प्रतिबंधित संगठन की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन” और यहाँ तक कि “खुद को आतंकवादी संगठन का सदस्य बताना” शामिल हैं. इस फ़ैसले में यूएपीए के तहत गिरफ़्तारी और ज़ब्ती की विशेष प्रक्रियाओं की भी पहली बार स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिससे एल्गार परिषद मामले में पुलिस के उसी दल ने गिरफ़्तारी और ज़ब्ती की जितनी संदिग्ध प्रक्रियाएँ अपनायी हैं वे प्रायः अमान्य मानी जाने वाली हैं.

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बिना छेड़छाड़ किये सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस से डेटा की “हैश वैल्यू” ज़ब्ती के समय ही दर्ज की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. हैश वैल्यू एक विशिष्ट अल्फ़ा-न्यूमेरिकल (अक्षर-अंकों का) मान होता है, जो किसी फ़ाइल की सामग्री का डिजिटल प्रतिनिधित्व करता है. यह क़ानून उन सभी मुकदमों पर भी लागू होगा जिनमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ज़ब्त किये गये हों, जैसे एल्गार परिषद का मामला. एल्गार परिषद मामले में अभियोजन पक्ष ने बाद में राज्य की फॉरेंसिक प्रयोगशाला में हैश वैल्यू दर्ज करायी. इसलिए वहाँ यह साबित नहीं किया जा सकता कि ज़ब्त किये गये इलेक्ट्रॉनिक डेटा जस-के-तस सुरक्षित हैं और ज़ब्ती के बाद उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है.

जनवरी 2020 में एनआईए ने एल्गार परिषद मामले की जाँच पुणे पुलिस से अपने हाथ में ले ली. उस समय तक नौ मानवाधिकार कार्यकर्ता गिरफ़्तार किये जा चुके थे. इसके बाद भी एनआईए ने गिरफ़्तारियाँ जारी रखीं. एनआईए ने जिन लोगों को निशाना बनाया, उनमें से एक थे पूर्व जेसुइट पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी, जिनकी हिरासत में दुखद मृत्यु हो गयी. गड़चिरोली के महेश करिमन तिर्की व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में सभी को बरी किये जाने के फ़ैसले के बाद एनआईए का रुख भी कुछ हद तक नरम पड़ा, हालांकि यह नरमी चुनिंदा मामलों तक ही सीमित पायी गयी है. हाई कोर्ट में एनआईए ने एल्गार परिषद केस के कम से कम तीन आरोपियों को ज़मानत देने पर सहमति जतायी. इसी क्रम में सुधीर ढवले और रोना विल्सन को भी ज़मानत दी गयी और उनके वकीलों को यह भरोसा दिलाया गया कि इस ज़मानत के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जाएगी. बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार पूर्व ‘प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास’ शोधार्थी महेश राउत और लोक कलाकार ज्योति जगताप को न्याय की सर्वोच्च वेदी से ज़मानत के रूप में राहत मिल सकी.

लेकिन फिर भी ज़मानत का मामला जब कभी सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है, तो न्याय के उस शीर्ष सोपान पर रुकावटें अक्सर कठोर दीवार पर सिर पटकने जैसी महसूस होती हैं. वकील सुरेंद्र गडलिंग की ज़मानत अर्ज़ी भी वहीं लंबित है. जानकारों से यह बात छिपी नहीं है कि गड़चिरोली मामले में 2017 तक गडलिंग की ही बुनियादी दलीलें अंततोगत्वा मार्च 2024 के दोषमुक्ति के मुनासिब फ़ैसले की अटूट कड़ियाँ साबित हुई हैं.

यह लेख लिखे जाने तक एनआईए अर्थात् केंद्र सरकार किसी न किसी बहाने से गडलिंग की ज़मानत का विरोध करती आ रही है. इससे यह शक़ और गहरा होता जा रहा है कि आखिर राज्य को इस जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता से इतनी दिक़्क़त क्यों है?

गड़चिरोली और एल्गार परिषद की गिरफ़्तारियों के बीच समान सूत्र

सिर्फ़ हैनी बाबू, रोना विल्सन और सुरेंद्र गडलिंग ही गड़चिरोली की सज़ाओं के विरोध में खुलकर सक्रिय नहीं थे. इसके अलावा रैडिकल अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर ढवले और उभरते जाति-उन्मूलन आंदोलन से जुड़े कबीर कला मंच के उनके साथी भी उन्हीं दिनों तमाम जेलबंदियों के ख़िलाफ़ बढ़ते विरोध में शामिल थे.

आइए, अब ज़रा 1 जनवरी 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा पर जाँच आयोग की ओर रुख करते हैं, जिसकी विस्तार से चर्चा इस सिरीज़ के पहले भाग में हो चुकी है. वहाँ के रिकॉर्ड से साफ़ पता चलता है कि एल्गार परिषद मामले में गड़चिरोली केस से कई समानताएँ हैं. सबसे अहम बात यह है कि एल्गार परिषद के किसी भी आरोपी (यानी बीके 16) के ख़िलाफ़ हिंसा या किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिलता.

आयोग के सामने गवाही देने वाले पुलिस अधिकारियों में शिवाजी पवार भी शामिल थे. वे जनवरी 2018 से लेकर मामला 2020 में एनआईए के हाथ में जाने तक, एल्गार परिषद केस के जाँच अधिकारी रहे. बिना कोई साफ़ वजह बताये इस केस को पुणे शहर के ज़ोन-1 यानि शिवाजी पवार के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया. 28 फ़रवरी 2023 को पवार ने आयोग के सामने बताया है कि एल्गार परिषद जाँच में जो अधिकारी उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे, वही अधिकारी गड़चिरोली मामले की जाँच में भी शामिल रहे और उसका नेतृत्व कर रहे थे.

पवार को जाँच में मार्गदर्शन देने वालों में से एक सुहास बावचे थे. पुणे में वह जोन-2 के डिप्टी कमिश्नर थे. वह पवार के क्षेत्र (जोन-1) के प्रभारी भी नहीं थे. बावचे इससे पहले गड़चिरोली ज़िले में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रह चुके थे और उन्होंने ही अगस्त 2013 से वहाँ महेश करिमन तिर्की एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार केस में भ्रामक जाँच चलायी थी. उसी जाँच के आधार पर मुक़दमा चला, जो अंत में क़ानून की कसौटी पर टिक नहीं पाया. इसी का यह परिणाम हुआ कि छः मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बिना वजह औसतन आठ-नौ साल तक जेल में रहना पड़ा.

पवार ने आयोग के सामने एक और अधिकारी रविंद्र कदम का भी नाम लिया. वह गड़चिरोली मामले में सुहास बावचे के मार्गदर्शक और प्रशिक्षक थे. उस समय वह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे. बाद में वह पुणे में ज्वाइंट कमिश्नर बने और दो-चार साल बाद सेवानिवृत्त हो गये. इन बातों का कुल जमा-जोड़ यही कि इन्हीं तीन अधिकारियों की टोली ने एक और कपट-केंद्र बना लिया, जिससे पुणे पुलिस की उपलब्धियों के सब्ज़बाग़ में एल्गार परिषद मामले का गुल खिल सका.

कमज़ोर नींव पर खड़ा दानवी मुक़दमा

जैसा कि इस सिरीज़ के पहले भाग में बताया गया है, जिरह के दौरान पवार से कई बार पूछा गया कि आयोग के सामने दर्ज हिंसा से जुड़े सबूतों में क्या बीके 16 में से किसी की भी भूमिका का कोई प्रमाण है?

अपने बचाव में पवार ने आयोग के रेकॉर्ड से किसी एक तथ्य का भी हवाला नहीं दिया, जबकि रेकॉर्ड में पुलिस की बीसियों रिपोर्टें और चार्जशीटें शामिल हैं, जिनमें भीमा कोरेगांव की 200वीं वर्षगाँठ से संबंधित हो सकने वाले समस्त हिंसा प्रकरणों का विवरण है. इसके बजाय पवार बार-बार एल्गार परिषद की चार्जशीट का ज़िक्र करते रहे, जिसमें दसियों हज़ार पन्नों के दस्तावेज़ भरे पड़े हैं. पर उसमें भी एक भी कोई सबूत नहीं जो 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई भीड़ की हिंसा को 31 दिसंबर 2017 को आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम से जोड़ता हो.

यहाँ तक कि पवार की अपनी ही चार्जशीट (15 नवंबर 2018 को दाखिल अंतिम जाँच रिपोर्ट और 21 फ़रवरी 2019 को दी गयी पहली पूरक अंतिम रिपोर्ट) और 9 अक्टूबर 2020 को एनआईए की ओर से दाखिल दूसरी पूरक अंतिम रिपोर्ट, इन तीनों में भी कहीं इन दोनों घटनाओं के बीच कोई ठोस संबंध नहीं दिखता. असामान्य रूप से इतनी ज़्यादा मात्रा में जमा की गयी सामग्री में आरोप के लायक साक्ष्य के रूप में बस दो ही संभावित स्रोत हैं.

पहला स्रोत विभिन्न तरह के ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित तौर पर आरोपियों के घरों से ज़ब्त किये गये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पाये गये. ये दस्तावेज़ डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से अफ़साने गढ़ने की नयी विधा की एक बानगी हैं, जैसा कि हम इस सिरीज़ के तीसरे भाग में खुलासा करेंगे. दूसरा स्रोत आधा दर्जन ऐसे लोगों की गवाहियाँ हैं, जिन्हें “संरक्षित (प्रोटेक्टेड) गवाह” माना गया है. इनमें से पाँच के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान भी हैं. हालांकि इन गवाहों की पहचान नहीं करायी गयी है, फिर भी बयानों से साफ़ पता चलता है कि ये अहम गवाह अधिकतर राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व माओवादी हैं, जिन्हें आत्मसमर्पण की शर्तों के नाते ही पाले हुए गवाह माना जाना बाध्यकारी होगा.

झूठ को चिह्नित करने की फ़िलहाल कोई कोशिश किये बग़ैर ही, अगर इस दस्तावेज़ी सामग्री को सच माना जाये, तो आरोपी ज़्यादा से ज़्यादा समकालीन माओवादी गतिविधियों से जुड़ी बातों में महज़ रुचि लेते माने जा सकते हैं. इन दस्तावेजों में आरोपियों का किसी ठोस अपराध से कोई पक्का वास्ता दिखाई नहीं देता. सबसे अहम बात यह है कि इस केस में किसी भी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने, आरोपित करने या नियोजित करने का सबूत नहीं दिखायी देता. साक्ष्यों में भीमा कोरेगांव में दलितों के ख़िलाफ़ हुई भीड़ की हिंसा में किसी भूमिका की बात तो दूर, देश में कहीं भी दलितों की ओर से किये गये किसी प्रतिकार या अव्यवस्था फैलाने जैसा कुछ भी नहीं दिखता है.

ज़ाहिर यह होता है कि जाँच अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के प्रावधान का ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है. सीआरपीसी की यह उपधारा जाँच अधिकारियों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने देने की छूट प्रदान करने के लिए जानी जाती है, जिससे वे किसी मामले की जाँच अनिश्चित काल तक जारी रखते हैं और अपनी मर्ज़ी से आरोपों में नयी-नयी परतें जोड़ते जाते हैं. यूएपीए मामलों में जाँच अधिकारी कोई निचले दर्जे का अफ़सर नहीं हो सकता. लिहाजा अगर ऐसा कोई सक्षम अधिकारी हो, जिसे आरोपियों के डिजिटल डेटा तक पहुँच पाने का प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो उसके पास आरोप जोड़ने के कई तरीके और परतें ईजाद करने का विकल्प खुला रहता है.

अभियोजन पक्ष धारा 207 के तहत तय प्रक्रिया का पालन करने में भी बहुत सुस्त रहा है. इस धारा के अनुसार मुक़दमे की सुनवायी शुरू होने, यहाँ तक कि आरोप तय करने से भी पहले अभियोजन को आरोपों की तफ़सील स्पष्ट करने वाले सारे दस्तावेज़ बचाव पक्ष को सुपुर्द करना बाध्यकारी होता है. यहाँ तो ऐसा अक्सर तभी किया गया जब इस धारा का अनुपालन ना होने को लेकर अभियोजन को क़ानूनी चुनौती दी गयी. जनवरी 2025 में हाई कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कुल 363 गवाह होने का दावा किया, जबकि चार्जशीट में सिर्फ़ 48 गवाहों के ही नाम सूचीबद्ध हैं, जिनके बयान वास्तव में दर्ज किये गये हैं और जो दस्तावेज़ों के साथ संलग्न हैं.

ऐसी उत्पत्ति जो पराजय के अंजाम का आग़ाज़ बन सकती है

फ़रवरी 2019 में पहली पूरक चार्जशीट की प्रतियाँ प्राप्त होने के बाद से ही आरोपी और उनके वकील विशेष एनआईए अदालत से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक के चक्कर पर चक्कर लगाते रहे हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने के लिए पेश किये जाने वाले दस्तावेज़ों की प्रतियाँ अपलब्ध कराये. सारे दस्तावेज़ी साक्ष्य, चाहे वह परोक्ष या अपरोक्ष, जब बचाव पक्ष को दे दिये जाते हैं, तभी मुक़दमा बिना रुकावट ट्रायल की मंजिल पर प्रवेश कर सकता है.

अब तक की कार्यवाही से ज़ाहिर होता है कि एनआईए को ट्रायल शुरू करने की कोई ख़ास जल्दी नहीं है. ट्रायल शुरू होने से पहले के चरण में आरोपियों की ओर से मुक़दमे को कई कानूनी चुनौतियाँ दी गयी हैं. कुछ आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला रद्द करने (क्वाशिंग) की याचिकाएँ हाई कोर्ट में लंबित हैं, तो कुछ को आरोपों से मुक्त किये जाने (डिस्चार्ज) की भी याचिकाएँ विचाराधीन हैं. इन चुनौतियों का सामना करता अभियोजन पक्ष आरोप तय करके मुक़दमे को ट्रायल के मुक़ाम तक पहुँचाने की ओर झुकाव दिखा सकता है.

31 दिसंबर 2017 के उत्साहवर्द्धक एल्गार परिषद का विलोम यह मुक़दमा 8 जनवरी 2018 को पूरे आठ दिन बाद दर्ज हुआ है, जो कि हज़म होने वाली बात नहीं है. एफ़आईआर दर्ज करने में इतनी देरी अपने आप में ही किसी न्यायप्रिय अदालत के लिए इस बात पर शक़ पैदा करने वाला तथ्य हो सकता है कि शिक़ायत दाखिल करने वाले शक्स को इतनी देर से ये आरोप क्यों सूझे होंगे? अधिकतर जज इतना ज़रूर समझ पाते हैं कि एफ़आईआर दर्ज करने में देरी किसी दुर्भावना का द्योतक होती है.

और फिर मार्च 2018 तक तो इस मामले में मामूली आरोप ही दर्ज थे, जैसे भड़काऊ भाषण, कविता-पाठ और गीतों के ज़रिये भीमा कोरेगांव में हिंसा और अव्यवस्था फ़ैलाना. लेकिन, जैसा कि उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, इस मुक़दमे की तक़दीर अपने जन्म से ही गर्त में दफ़्न हो जाने की तैयारी से लिखी गयी होगी.

गड़चिरोली के महेश करिमन तिरकी केस में सभी आरोपियों की दोषमुक्ति का फ़ैसला ही वह पतली से काली साया है जो एनआईए की दानवाकर चार्जशीटों-दस्तावेजों के अंधकारमय भविष्य की ओर इशारा करने को काफ़ी है.

सिलसिलेवार छापे-ज़ब्तियाँ-गिरफ़्तारियाँ

17 अप्रैल 2018 को पुणे पुलिस ने बिना सर्च वारंट के पहले दौर की छापेमारी और जब्तियाँ कीं. दरअसल इसी केस में पवार की तरफ़ से दायर दूसरे आवेदन पर कोर्ट में औरों का प्रवेश वर्जित कर हुई सुनवाई के बाद भी सर्च वारंट दोनों बार अस्वीकृत किया जा चुका था. मुंबई, पुणे, नागपुर और दिल्ली में कई संदिग्धों के घरों पर यह छापेमारी की गयी.

रोना विल्सन और गडलिंग से कथित तौर पर ज़ब्त किये गये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिजिटल सामग्री को उसी साल मई में यूएपीए लगाने का आधार बनाया गया. इसके बाद 28 अगस्त को छापेमारी और ज़ब्ती का दूसरा दौर शुरू हुआ. इसमें हैदराबाद, राँची, फ़रीदाबाद, गोवा, ठाणे और एक बार फिर मुंबई में कम से कम छः लोगों को निशाना बनाया गया.

छापेमारी और ज़ब्ती के इन दोनों दौरों का अंत सीधे गिरफ़्तारियों में हुआ. पहली गिरफ़्तारी 6 जून को हुई. इसमें अप्रैल में जिन चार लोगों के घरों पर छापे पड़े थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया. इसके अलावा एक और महिला को उसी दिन अचानक गिरफ़्तार किया गया. कहा गया कि उसके घर पर भी छापा पड़ा था, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी मेमो में किसी ज़ब्ती का ज़िक्र नहीं है.

निम्न पाँच थे बीके 5:

- सुधीर ढवले

- रोना विल्सन

- सुरेंद्र गडलिंग

- शोमा सेन

- महेश राउत

गिरफ़्तार हुए सभी लोग जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जिनका किसी न किसी मसले पर एक-दूसरे से संपर्क रहा होगा, जैसे साईबाबा पर हुए राजकीय उत्पीड़न के विरोध में विल्सन और गडलिंग का. स्वाभाविक है कि इनमें से किन्हीं दो या अधिक लोगों के बीच फ़ोन पर कभी बातचीत हुई होगी, जिसे मनगढ़ंत साज़िश के साक्ष्य के रूप में स्थान मिल सका, चाहे जायज़ संदेह को दूर करने के लिए किसी कॉल की कोई रिकॉर्डिंग पहले से ना हुई हो. जिस अदालत का मामले का संज्ञान लेने का दायित्व है, उसने, जैसा कि इस स्तर पर अक्सर होता आया है, यह देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि जिन कॉल रेकॉर्ड्स का चार्जशीट में ज़िक्र है, उनमें किसी आपसी बातचीत की कोई रिकॉर्डिंग है भी या नहीं, जिससे यह तय हो सके कि कथित साज़िश के अपराध का कोई सबूत पेश हुआ है या नहीं. लगता है कि पुणे पुलिस की वह टोली इसलिए आश्वस्त रही होगी कि गड़चिरोली मामले में भी ट्रायल के (बाद में निरस्त) फ़ैसले में इसी प्रकार के अपुष्ट कॉल रेकॉर्ड्स पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया गया था.

28 अगस्त को दूसरे दौर की छापेमारी और ज़ब्ती के साथ ही साथ गिरफ्तारियाँ भी की गयीं. उच्च न्यायालय के आदेश पर छः मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पहले कई महीनों तक उनके अपने घरों में नज़रबंद रखा गया. बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया. उनमें से दो को 26 अक्टूबर, एक को अगले दिन 27 अक्टूबर और चौथे को 17 नवंबर को गिरफ़्तार किया गया. इस तरह गिरफ़्तारियों की कुल संख्या नौ हो गयी. इसके बाद सितंबर 2019 में फिर से छापेमारी और ज़ब्तियाँ की गयीं. तीसरे दौर में इसी सिलसिले के तहत बची हुई दो गिरफ़्तारियाँ जुलाई और अक्टूबर 2020 में हुईं, जिससे कुल संख्या बढ़कर बीके 12 हो गयी.

- वरवर राव

- अरुण फरेरा

- वर्नन गोंसाल्वेस

- सुधा भारद्वाज

- गौतम नवलखा

- आनंद तेलतुम्बड़े

- हैनी बाबू

2020 में एनआईए ने केस पुणे शहर पुलिस से अपने हाथ में ले लिया, जिससे कार्रवाइयाँ फिर से हो गयीं. दरअसल 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद जब पुणे पुलिस सवालों के घेरे में आ गयी थी, तो अधिकारियों की ख़ास टोली की करतूतें छिपाये रखने के लिए केंद्र सरकार ने आनन-फ़ानन में मामला एनआईए को सौंप दिया. सितंबर 2020 में गिरफ़्तारियों की चौथी लहर आयी. इस बार कबीर कला मंच के मुख्य सदस्यों सागर गोरखे, रमेश गाइचोर और ज्योति जगताप को निशाना बनाया गया. इस सांस्कृतिक समूह के इन तीनों सदस्यों को 7 और 8 सितंबर को गिरफ़्तार किया गया. उन तीनों के घरों पर अप्रैल 2018 में ही छापेमारी हो चुकी थी और वहाँ से कथित “साक्ष्य” ज़ब्त किये जा चुके थे.

अंततः इसके एक महीने बाद, मौलिक स्वतंत्रताओं का एक और भयानक उल्लंघन हुआ. स्टैन स्वामी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले ही दो छापों में ज़ब्त किये जा चुके थे. पुणे पुलिस ने पहले 12 जून 2019 को और दूसरा 28 अगस्त 2019 को छापा मारा था. स्टैन स्वामी ने झारखंड के आदिवासियों के आत्मनिर्णय से जुड़े पत्थलगढ़ी आंदोलन के समर्थन सहित कई विचारशील लेख लिखे थे. सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह के लिए उनका स्नेह पितातुल्य था. उन्हें 8 अक्टूबर 2021 को गिरफ़्तार किया गया. जेल में एक साल से भी कम समय ज़िंदा रहकर वे अपने पीछे भविष्य के सच्चे लोकतांत्रिक भारतीय समाज और राजनीति के लिए यादों की एक अमिट विरासत छोड़ गये. हिरासत में ही एक निजी मिशनरी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी, जहाँ उन्हें बहुत देर से भर्ती किया गया था. पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारी के लिए उन्हें ज़रूरी इलाज नहीं मिला, जो समय पर ज़मानत मिलने से ही संभव हो सकता था.

उनकी गिरफ़्तारी के साथ ही बीके 16 की सूची पूरी हो जाती है:

13. सागर गोरखे

14. रमेश गाइचोर

15. ज्योति जगताप

16. स्टैन स्वामी

“साक्ष्य के प्रमाण मूल्य” का निरूपण

दिसंबर 2019 में, जब महाराष्ट्र की व्यवस्थागत धर्मनिरपेक्ष राजनीति के संरक्षक शरद पवार एल्गार परिषद के आरोपियों के समर्थन में खुलकर खड़े हुए, उसी समय दिल्ली की ‘द कारवां’ पत्रिका ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर अपनी एक चौंकाने वाली फॉरेंसिक जाँच रिपोर्ट प्रकाशित की. रिपोट ने मालवेयर (किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाला जाने वाला सॉफ्टवेर) पाये जाने की पुष्टि की. उसके अनुसार ज़ब्त किये गये डिवाइस में स्पष्ट तौर पर छेड़छाड़ की गयी थी. फिर वही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अमेरिका की ‘आर्सनल कंसल्टिंग’ को भेजा गया. इसके बाद दुनिया की अन्य नामी प्रयोगशालाओं ने अपनी-अपनी फॉरेंसिक जाँच की. अंतरराष्ट्रीय स्तर की इन साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं ने ऐसी अनेक अधिकृत रिपोर्टें उपलब्ध करायी हैं जो संज्ञान लेने लायक हैं.

अदालतों में चल रही लंबी, उतार-चढ़ाव भरी कानूनी लड़ाइयों के बीच, बिना किसी आतंकवादी कृत्य के ही “अर्बन नक्सल” साज़िश का आरोप मढ़ने वाले केसों की धार अब काफ़ी कुंद पड़ने लगी. जुलाई 2023 में इसी एल्गार परिषद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर एक अहम फ़ैसला दिया, जो मुंबई के लेखक-कार्यकर्ता वर्नन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को रिहा करने का था. ज़मानत का यह फ़ैसला इसलिए अहम है कि इसमें अदालत ने क़ानून की परिभाषा करते हुए यह तय पाया है कि अगर ट्रायल शुरू हुए बिना कोई व्यक्ति पाँच साल तक जेल में रहा हो, तो यूएपीए और राज्य-विरोधी साज़िश, युद्ध छेड़ने और राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप होने के बावजूद ज़मानत दी जानी चाहिए.

अदालत ने इन्हें जिस वजह से ज़मानत प्रदान की वह ऐसी ही परिस्थिति में प्रथम दृष्टया मुक़दमे के “साक्ष्यों के प्रमाण मूल्य” की निर्विवाद पड़ताल थी, जब ट्रायल कोर्ट जल्दी ट्रायल ख़त्म करने की स्थिति में ना हो. “अर्बन नक्सलवाद” की कहानी से बुने हुए केसों में आम तौर पर ऐसा कोई कृत्य ना होना जो आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में रखा जा सकता हो, गड़चिरोली के मुक़दमे में दोषमुक्तियों का बड़ा कारण बना था. तभी से इन केसों की धार शायद इतनी तेज़ नहीं रह गयी है जितनी पहले नज़र आती थी.

अप्रैल और मई 2024 में शोमा सेन और गौतम नवलखा को भी सुप्रीम कोर्ट से तब ज़मानत मिली जब एनआईए की ओर से खड़ा अभियोजन पक्ष ट्रायल चलाये बग़ैर उन्हें जेल में ज़्यादा लंबे काल तक रखने का कोई ठोस कारण नहीं बता सका. सेन के मामले में तो राज्य ने सीधे मान भी लिया कि इन्हें अब जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है. थोड़े ही समय बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने शोमा सेन और रोना विल्सन की ओर से तीन साल पहले, मुक़दमा सिरे से खारिज़ कर देने के लिए दायर की गयी (क्वाशिंग) याचिकाओं पर बहस सुनी. दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने याचिकाओं पर पूरी बहस सुन लेने के बाद औपचारिक रूप से कोई फ़ैसला देना अब तक टाले रखा है.

इन दोनों याचिकाओं को एक साथ देखने पर इस मुक़दमे के कई फ़र्ज़ी पहलू नज़र आते है, जो दरअसल ज़मानत पाने की न्यूनतम शर्त से कहीं आगे जा पहुँचते हैं – प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के प्रमाण मूल्य का अभाव ज़ाहिर होता है. पर क्या कोई ऊपरी अदालत मुक़दमे को रद्द (क्वाश) करने की किसी याचिका पर कभी सही फ़ैसला देने की ज़हमत उठाएगा? जब इसके आसार इस निज़ाम में कहीं से भी दिखायी ना दे रहे हों, तो अब देखना यह है कि एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग को सलाखों के पीछे कब तक ट्रायल-रहित सज़ा काटनी पड़ने वाली है?

गोंसाल्वेस और फरेरा को ज़मानत देने के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन साक्ष्यों के प्रमाण मूल्य को जाँचा-परखा जिन पर अभियोजन का केस टिका हुआ है. अदालत ने एक-एक करके हरेक आरोप और जिन धाराओं में दोनों पर आरोप हैं, उनकी छानबीन की और पाया कि अभियोजन के साक्ष्य प्रथम दृष्टया भी आरोपियों का दोष साबित करने के लिए काफ़ी नहीं हैं.

अदालत ने यह दर्ज किया कि सिर्फ़ किसी ख़ास क़िस्म की किताबें या दस्तावेज़ अपने पास रखना प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध नहीं बन जाता जैसा कि अभियोजन पक्ष का आरोप है. इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि फरेरा पर वित्तीय लेनदेन का जो आरोप लगाया गया है, उसे रेकार्ड में दर्ज अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सकता. अदालत ने यह भी पाया कि जिन पत्रों और दस्तावेज़ों के भरोसे अभियोजन पक्ष दोनों को किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनमें से किसी एक की भी बरामदगी उन दोनों के पास से नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने अंत में अपनी यह राय ज़ाहिर की है कि अभियोजन के साक्ष्यों का “प्रमाण मूल्य या गुणवत्ता कमज़ोर है,” अतः ज़मानत का आदेश देते हुए यह भी जोड़ा है कि प्रथम दृष्टया दोनों पर कोई मामला नहीं बन पा रहा है.

ज़मानत पर रिहाई का सिलसिला कहाँ जा पहुँचा या रुका है?

साक्ष्यों के कमज़ोर प्रमाण मूल्य या गुणवत्ता का तर्क विल्सन और ढवले की रिहाई के बाद बीके 16 के बाक़ी सभी 6 व्यक्तियों महेश राउत, ज्योति जगताप, हैनी बाबू, रमेश गाइचोर, सागर गोरखे और सुरेंद्र गडलिंग के भी पक्ष में है.

महेश राउत को बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को स्थगित कर पूरे दो साल तक रिहा करने में देर की. आखिरकार पिछले साल सितंबर 2024 में वे ज़मानत पर रिहा हुए भी, तो गंभीर ऑटो-इम्यून रोगों से ग्रस्त पाये जाने के कारण मेडिकल कारणों से अस्थायी तौर. जबकि उन पर लगे आरोपों को हाई कोर्ट ने 2023 में ही ग़ैर-मुनासिब माना था.

2023 और 2024 में एल्गार परिषद मामलों में दी गयीं ज़मानतों के मानकों के अनुसार क़ानून के सामने समानता के सिद्धांत की मांग यही थी कि बाक़ी सभी को अविलंब रिहा कर दिया जाता. लेकिन हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों के अनुभव इतने अलग-अलग रहे हैं कि माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन या सामान्य लोकतांत्रिक आंदोलनों के भी कथित समर्थकों या कार्यकर्ताओं के साथ एक-जैसी स्थिर न्यायिक सोच की उम्मीद करना ख़ुद को भ्रम में रखना सिद्ध हो रहा है. यह मानना ग़लत नहीं होगा कि न्यायपालिका की सबसे ऊँची पीठ पर बैठे जज क़ानून के शिकंजे में फँसे हुओं को एक ही तराज़ू से नहीं तौलते, चाहे सरकार ने अपनी किसी साज़िश के तहत उन्हें झूठे ही क्यों ना फँसाया हो.

कम से कम दो ऐसे आरोपी हैं जिन पर हाल ही में रिहा हुए रोना विल्सन की ही तरह उनके अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कथित तौर पर आपराधिक दस्तावेज़ मिलने का आरोप है – एक हैं जाने-माने वकील सुरेंद्र गडलिंग और दूसरे प्रोफेसर हैनी बाबू. क्या अभियोजन के पास मौजूद कथित साक्ष्य वाक़ई आरोपों को साबित करने लायक हैं? रोना विल्सन और सुधीर ढवले की ज़मानत पर अभियोजन की एकाएक सहमति से, सच कहें तो, यह ज़ाहिर था उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही, ज़मानत की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों की गुणवत्ता या प्रमाण मूल्य परखने की बारी आ धमके, तो मुक़दमे की कमज़ोरियाँ पहले ही उजागर हो जाएँगी. ऐसे ही हालात में हैनी बाबू को बॉम्बे हाई कोर्ट से और ज्योति जगताप को लंबे इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत की मंज़ूरी मिल गयी. हमारी इस रिपोर्ट को अपडेट करते-करते रमेश गाइचोर और सागर गोरखे की ज़मानत भी हाई कोर्ट ने मंज़ूर कर दी है.

ध्यान रहे कि पूरे मुक़दमे का एक कमज़ोर पहलू यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ज़ब्त करते समय जाँच एजेंसी ने आरोपियों को कोई हैश वैल्यू नहीं बतायी. हैश वैल्यू वह मान है जो संबंधित फ़ाइल की सामग्री में ज़रा-सा भी बदलाव होने पर बदल जाता है. चार्जशीट में जो एकमात्र हैश वैल्यू दर्ज हैं, वह सिर्फ़ MD5 वैल्यू है, जो तब दर्ज हुई है जब ज़ब्त किये गये उपकरणों के डिजिटल डेटा की पुणे और मुंबई की राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में किसी दूसरी, खाली हार्ड डिस्क में “कॉपी” बना ली गयी. यानी, यह मूल फाइल का हैश वैल्यू है ही नहीं.

अपनी स्वतंत्र राय देते हुए मुक़दमे की जानकार एक वकील का कहना है कि “अगर ज़ब्ती के समय ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हैश वैल्यू ले ली जाती, तो इससे आश्वस्त होने में मदद मिलती कि ज़ब्ती के बाद उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है.” लेकिन मुक़दमे के दस्तावेज़ देखने से साफ़ पता चलता है कि जाँच एजेंसी ने डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की यह निहायत ज़रूरी प्रक्रिया अपनायी ही नहीं है. क़ानून के जानकार बताते हैं कि इसी वजह से एल्गार परिषद मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह है. अभियोजन के लिए यह स्थिति और भी शर्मनाक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं ने अनेक स्वतंत्र जाँचों से यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ज़ब्ती से काफ़ी पहले ही मालवेयर डाला जा चुका था, और यह भी कि इसकी जानकारी आरोपियों को होने के बजाय, ना होने के संकेत हैं.

यह बात इसलिए ज़्यादा मानीखेज़ है कि आरोपों के समर्थन में जो सबसे ज़्यादा आपराधिक साक्ष्य पेश किये गये हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ही है. लेकिन इस मुक़दमे में तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड माने ही नहीं जा सकते हैं. इसलिए अब आरोपों के लिहाज से आपराधिक साक्ष्यों का डिजिटल हिस्सा क़ानूनन साक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रह गया है. फलस्वरूप पुणे पुलिस और एनआईए की चार्जशीटों में शामिल भारी भरकम दस्तावेज़ों में जो प्रमुख साक्ष्य बताये गये हैं, उनका प्रमाण मूल्य, अर्थात् गुणवत्ता सिफ़र मानी जाये, तो ग़लत नहीं होगा.

लेकिन UAPA क़ानून के इस घृणित खेल में UAPA के ही अनगिनत केस सुलझाने में माहिर माने जाने वाले एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग अपने आठवें साल में अब जेल की हज़ारों की भीड़ के बीच एल्गार परिषद समर्थकों के भरे-पूरे परिवार में से अकेले ही बेतुकी सज़ा भुगत रहे हैं. मालूम होता है कि देश भर के अन्य तमाम झूठे UAPA मुक़दमों के ख़ारिज़ हो जाने की संभावना ली हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट की नज़ीर का महेश करिमन तिर्की केस की अपनी दलीलों से आधार तैयार करवाने में अहम भूमिका का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

दरअसल महेश तिर्की एवम् अन्य केस में सत्र न्यायालय ने अपने ख़ारिज़ हो चुके फ़ैसले में जो “अर्बन नक्सल” शब्द गढ़ने की जुर्रत की थी, उसका ज़िक्र विद्वान न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे ने सन 2016 में, जबकि ट्रायल अभी अंतिम मुक़ाम पर थी, गड़चिरोली ज़िले में लॉयड्स कंपनी की लौह अयस्क खनन परियोजना के एक उग्र विरोध को विकास-विरोधी करार देते हुए किया था. जबकि महेश तिर्की या उनके किसी सहआरोपी का इस वारदात से कोई ताल्लुक़ होने का कोई आरोप कहीं भी दर्ज नहीं था.

सन 2016 के उसी उग्र विरोध को लेकर दर्ज एक मुक़दमे में गड़चिरोली पुलिस ने सुरेंद्र गडलिंग के साथ ही वरवर राव को भी एल्गार परिषद केस की गिरफ़्तारियों के बाद आरोपी बना दिया था. आरोप जितना हैरतअंगेज़ था उससे ज़्यादा हैरतअंगेज़ रहा है श्रेष्ठ अदालतों का रवैया. गंभीर व्याधियों से ग्रस्त, वयोवृद्ध वरवर राव को बॉम्बे हाई कोर्ट से उस केस में ज़मानत बड़े आसानी से मिल गयी थी. तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि गडलिंग को ज़मानत मिल पाने में एल्गार परिषद मुक़दमे के मुक़ाबले इस दूसरे फ़र्ज़ी मुक़दमे में ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन हुआ यही है. गड़चिरोली की लौह अयस्क खनन परियोजना के उग्र विरोध के मुक़दमे में गडलिंग की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में डेढ़ साल लटके रहने के बाद फ़िलहाल अनिश्चित काल के लिए टली दिखायी दे रही है. अदालत ने 21 जनवरी 2026 के अपने हाल के आदेश में ज़मानत ना देने का इरादा साफ़ ज़ाहिर कर दिया है, जबकि गडलिंग के वकील ने अदालत को यह समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुक़दमे में ट्रायल शुरू कर दिये जाने और समाप्त होने तक महीनों तो क्या, साल कितने लगेंगे, कहा नहीं जा सकता. उधर बॉम्बे हाई कोर्ट एल्गार परिषद केस में गडलिंग की ज़मानत की सुनवाई को तभी शुरू करने को राज़ी है जब उनकी गड़चिरोली केस में ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से मंज़ूर हो जाये.

इस तरह चिंता की बात है कि गडलिंग जैसे जनप्रिय एडवोकेट अपने दो फ़र्ज़ी केसों में दो श्रेष्ठ अदालतों के दो पाटों के बीच पीसे जा रहे हैं. सवाल पैदा होता है कि क़ानून के शिकंजे में इतने साल तक बेकसूर फँसे अपने ही एक उम्दा अधिकारी को अदालतें क्या इसीलिए प्रताड़ित करना चाहती हैं कि उन्होंने अपना करियर बनाने तक अपना वकालत सीमित नहीं रखी? कि दूसरों के मानवाधिकारों के लिए जी-जान एक कर देने का जोखिम उठाया? क्या एल्गार परिषद केस के ज़रिए से क़ानून के साथ अपने खिलवाड़ का ठीकरा फोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को सुरेंद्र गडलिंग ही दिखायी दिये?

This article was originally published in English on March 21, 2025.

SUPPORT US

We like bringing the stories that don’t get told to you. For that, we need your support. However small, we would appreciate it.