BK-16 जेल डायरी: नव-पेशवाशाही जेल व्यवस्था में एल्गार क़ैदियों की बग़ावतें – रमेश गायचोर की हक़ीक़त उन्हीं की ज़ुबानी

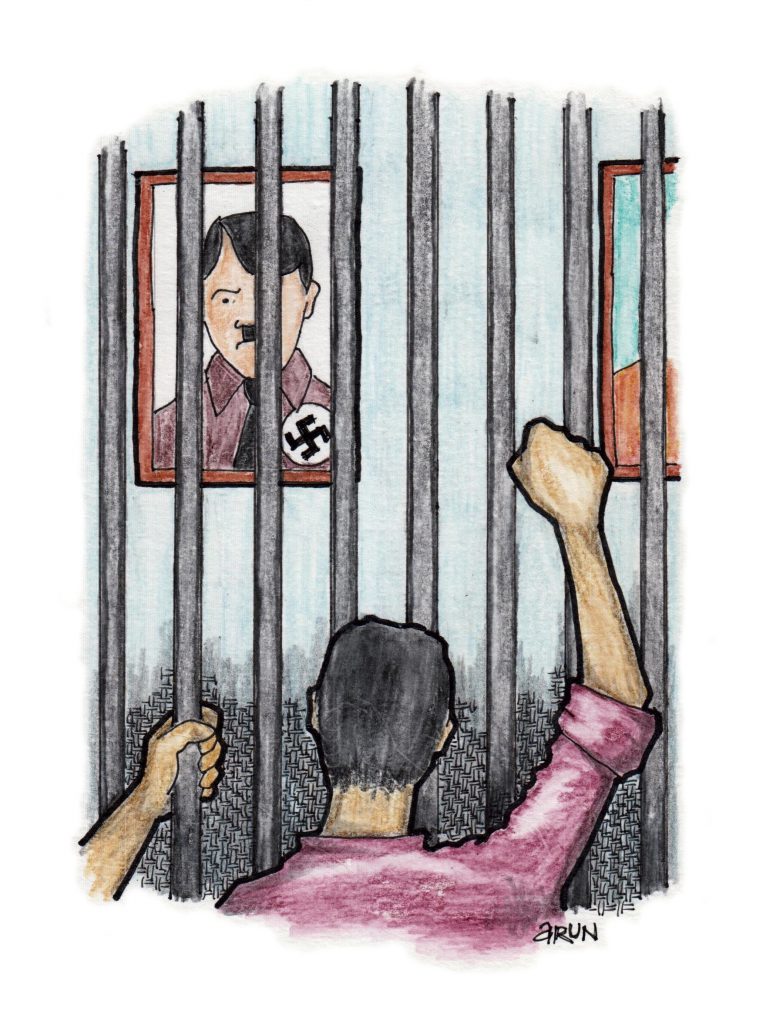

To mark six years of the arbitrary arrests and imprisonment of political dissidents in the Bhima Koregaon case, The Polis Project is publishing a series of writings by the BK-16, and their families, friends and partners. (Read the introduction to the series here.) By describing various aspects of the past six years, the series offers a glimpse into the BK-16’s lives inside prison, as well as the struggles of their loved ones outside. Each piece in the series is complemented by Arun Ferreira’s striking and evocative artwork. (This piece has been translated into Hindi by Prashant Rahi, read the original in Marathi here, and the English translation by Vernon Gonsalves here.)

जिन्हें नाज़ है हिन्द पर उन्हें लाओ

जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ हैं ?

इस देश को आज़ादी हासिल होने के कुछ ही साल बाद साहिर लुधियानवी की लिखी ये पंक्तियाँ आज भी समायी हुई हैं भीतर। लेकिन आज इस देश की नव पेशवाशाही की सरकार इन शब्दों को कैसे लेगी और साहिर जैसे कवियों, गीतकारों के साथ क्या करेगी?

शायद उन्हें भी इस देश में चंद एकड़ ज़मीन चुनकर उन पर बनी ऊंची–ऊंची विशालकाय अभेद्य दीवारों के पीछे, चौबीसों घंटे कड़ी सुरक्षा के बीच, बंदूकों, लाठियों और पट्टों से लैस किसी जगह ला पटकेगी। इस देश में जहाँ संविधान, लोकतंत्र, मानवाधिकार, समानता, मानवता का बोलबाला है, वहीं ये दीवारें खड़ी करके खाकी वर्दी यानी पुलिसिया ज़ोर–जबरदस्ती में दबदबे का माहौल योजनाबद्ध रूप से बनाया गया है। और शुरू कर दिया है एक सरकार–प्रायोजित खेल मानवाधिकारों को पैरोंतले रौंदने का। मानव के साथ अमानवीय व्यवहार का। बेगुनाहों के स्वाभिमान को क़दम–क़दम पर कुचलने का। महज इंसान की तरह जीने के लिए ज़रूरी छोटी से छोटी चीज़ों से भी लोगों को वंचित करने का। इंसान होने पर भी जानवर की तरह जीये जाने के लिए मजबूर करने का। और इस असंवैधानिक, ग़ैरक़ानूनी, तानाशाह व्यवस्था के बारे में एक भी बात इन विशालकाय दीवारें के बाहर ना जा पाये यह सुनिश्चित करने के लिए दमन का खेल.

मैं हिटलर के फ़ासीवादी जर्मनी की ऐतिहासिक कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि कोशिश कर रहा हूँ उस जेल की अंदरूनी व्यवस्था का पर्दाफ़ाश करने की जहाँ मैं पिछले चार वर्षों से एक विचाराधीन बंदी के रूप में रह रहा हूँ। जेल प्रशासन को अपनी असली तस्वीर उजागर करनेवाली कोई भी कार्रवाई बिल्कुल रास नहीं आती। वह इस बात की बड़े बारीक़ी से सावधानी बरतता है कि उसका असली स्वरूप और चरित्र इन ऊँची–ऊँची पथरीली दीवारों के पीछे छिपे रहे। जेल प्रशासन के बारे में “अच्छा” बोलनेवालों की यहाँ प्रशंसा की जाती है और “सच” बोलनेवालों को सज़ा देकर दबाया जाता है। यह बिल्कुल देश के मौजूदा नव–पेशवाशाही निज़ाम जैसा ही है, उसी निज़ाम जैसा जिसके सामने सिर झुकाने से इंकार करने की वजह से हमें यहाँ लाया गया।

7 सितंबर, 2020 को हुई अपनी गिरफ़्तारी के ठीक पहले मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थीं –

फ़ासीवादी सत्ता ने मुझे दो विकल्प दिये हैं

आज़ादी या जेल..

मैंने जेल को चुना है

क्योंकि,

भीख के रूप में आँचल में पड़ी आज़ादी के बजाय

मेरा मन जेल में इत्मिनान से जी सकेगा…

ये पंक्तियाँ मेरे अंदर से किन्हीं फ़ुर्सतभरे, एकांतिक, मनोरम, रूमानी ख़यालों से फूट नहीं पड़ी थीं। ये पंक्तियाँ एक दुविधामय संघर्ष की सूचक हैं। ये पंक्तियाँ इस देश की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की झूठी साज़िश और दबाव को मात देते हुए उत्पन्न हुई हैं।

“एल्गार परिषद के आयोजन के पीछे माओवादी थे, इस कहानी को स्वीकार कर लें; और जो थे वो कैसे और कौन–कौन थे, ‘हम‘ जो बताएँगे उसी बयान पर हस्ताक्षर कर दो। बस! हम आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते, तो समझो, बड़े लंबे अरसे तक के लिए जेल जाना होगा। जल्दबाज़ी में फ़ैसला न करें। घर चले जायें। इत्मिनान से सोचें। परिवारवालों, करीबी लोगों से चर्चा करें और फ़ुर्सत लेकर फैसला करें। घर चले जायें। कल चले आयें।“

ये शब्द थे एन.आई.ए. के एक वरिष्ठ अधिकारी के। ये कोई ऊँची आवाज़ में नहीं कह गये थे। हमारी कॉलर मरोड़कर चिल्लाते हुए नहीं। गाली–गलौज और अभद्र व्यवहार के साथ भी नहीं। जैसा आम तौर पर पुलिस रिमांड में होता है उस पैटर्न पर नहीं। बिलकुल शांत–सौम्य स्वर में कह गये थे ये सोफिस्टिकेटेड शब्द। मानो कोई शान्ति से समझा रहा हो, मेरे हित की बात कर रहा हो, मेरे अपने ही लाभ के लिए हो, ऐसे पैटर्न में।

इन शब्दों ने हमें, यानी मुझे और सागर को, लगा जैसे एक खतरनाक खाई की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया हो। यह हमारी कोई पहली पुलिस पूछताछ नहीं थी। पिछले कारावास के दौरान हम रिमांड के साथ–साथ न्यायिक प्रक्रिया से भी भली–भाँति परिचित हो चुके थे। इसलिए हम पक्के तौर पर जानते थे कि हमसे किस धारा के तहत क्या देने के लिए कहा जा रहा है, और यदि नहीं मानेंगे तो नतीजा क्या होगा? यह भी हमें अच्छी तरह मालूम था।

किसी से चर्चा, विचार–विमर्श की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। दरअसल हमने ऐसी चर्चा के लिए कोई सूरत ही नहीं रखी। निर्णय कर लिया और अगले ही दिन कंधे पर पिट्ठू लटकाये जेल जाने को तैयार होकर निकल पड़े; कुछ हँसते हुए, कुछ रोते हुए। मन में एक बड़ा तूफ़ान लिये हुए। अपने कला दस्ते और आंदोलन के अन्य कार्यकर्ताओं से विदा हुए। अपने परिजनों से फ़ोन पर गिनीचुनी बातें कीं।

इस तूफ़ान की तीव्रता मुझे और मेरी जीवन साथी यानी हर्षाली को अच्छी तरह मालूम थी। राजनीतिक प्रतिबद्धता की अवधारणा उसमें अच्छी तरह रच–बस चुकी है, फिर भी वह अपनी आँखों से जल प्रपात की तरह बहते आँसुओं को रोक नहीं सकी। इन्हीं आँसुओं से भींगा हुआ उसका अलविदा मंज़ूर करते हुए और “उत्पीड़न का सामना करने के तुम्हारे इस फ़ैसले पर मुझे गर्व है,” उसके इन शब्दों को साथ लेकर मैं गिरफ़्तार होकर अंदर चला आया था।

मेरा और सागर का 10 दिन का एन.आई.ए. रिमांड जहाँ एक भी खिड़की नहीं थी ऐसे लौह सलाखों वाले कमरे में किताबें पढ़ते हुए और आपस में चर्चा करते हुए बीत गया। 24 घंटे वहाँ एक लाइट जलती रहती। मानो लगातार दिन ही हो। रात जैसे होती ही ना हो और दरवाज़े के बाहर 24 घंटे पुलिस का पहरा। भालचंद्र नेमाड़े का उपन्यास ‘हिंदू’, बालाजी सुतार, जयंत पवार, नीरजा की कहानियों के संग्रह पढ़ने के लिए बढ़िया–सी फ़ुर्सत मिली हुई थी।

कोई भी ख़ास पूछताछ नहीं हुई। वे “जो कुछ चाहते थे” हमसे “वह” उन्हें नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कोई भी और जाँच किये बग़ैर ही, उस पिछले झूठे मुक़दमे के आधार पर जिसमें हमें पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी, उन्होंने हमें ‘भीमा कोरेगांव – एल्गार परिषद’ मामले में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। अदालत में हमारे वकील निहालसिंग राठोड़ और वकील बरुण कुमार ने बेहतरीन दलीलें दीं, फिर भी न्यायिक हिरासत हो ही गयी। हम उसी तलोजा सेंट्रल जेल में वापस आ गये जहाँ से 2017 में ज़मानत पर छूटकर बाहर आ चुके थे।

जी हाँ, यह सागर और मेरा दूसरा जेल प्रवास है। “शहरी नक्सल” के झूठे, कथित, मनगढ़ंत आरोपों के तहत यू.ए.पी.ए. नामक हिटलरी कानून की धाराओं के आधार पर, 2013 से 2017 तक तलोजा सेंट्रल जेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, में चार साल पहले ही बिता चुकने के बाद, अब 2020 से 2024 तक, लगभग 4 साल की लंबी अवधि हम फिर से जेल में काट रहे हैं।

क्यों? किसलिए? इन सवालों के जवाब उन सभी ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों के जीवन संघर्षों से मिलते हैं, जिनको आदर्श मान हमने समानता की इस लड़ाई में ख़ुद को झोंकने का फ़ैसला किया था। इस असमानतावादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ हम लगातार आवाज़ उठाते आये थे, इसलिए 2013 में गिरफ़्तार कर लिये गये थे। आवाज़ उठाने का माध्यम क्या था? गीत, कविताएँ, नुक्कड़ नाटक, लोकगायन, कला और संस्कृति जैसी सृजनशील अभिव्यक्तियाँ यहाँ के ब्राह्मणवादी–पूँजीवादी शासकों को बंदूक और बम मालूम होते हैं।

ऐसे में इसी देश की मिट्टी के गजानन मुक्तिबोध जैसे क्रांतिकारी साहित्यकार याद आते हैं जो कहते हैं, “अब अभिव्यक्ति के सारे ख़तरे उठाने होंगे, तोडने ही होंगे मठ और गढ़ सब!” “सांगा आम्हाला बिरला बाटा टाटा कुठं हाय हो, सांगा धनाचा साठा न आमचा वाटा कुठं हाय हो!” (“बताओ हमें बिड़ला बाटा टाटा कहाँ हैं हो? बताओ हमारा दौलत का खज़ाना हमारा हिस्सा कहाँ है हो?”)। व्यवस्था को ऐसे चुभते सवाल पूछने वाले वामनदादा कर्डक के लोकगायन से उनका जीवन हम ख़ुद में उतार ना पायें, तो यह केवल मनोरंजन बनकर रह जाएगी। और कला केवल कला के लिए नहीं होती, वह जीवन को सुंदर बनाने के लिए होती है और जीवन तभी सुंदर हो सकता है जब समाज में समानता हो और समानता तभी हो सकती है जब यह असमान व्यवस्था नहीं होगी; असमान व्यवस्था ना हो, इसीलिए तो संघर्ष अपरिहार्य बन जाता है। जो अनादि काल से चला आ रहा है; और आज हम उसी संघर्ष की मशाल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

इसीलिए सितम्बर 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत आदरणीय पी.बी. सावंत सर और पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट जज बी.जी. कोलसे पाटिल सर ने महाराष्ट्र के सभी प्रगतिशील, अम्बेडकरवादी, लोकतांत्रिक–संविधानवादी संगठनों को आज की नव–पेशवाशाही व्यवस्था के ख़िलाफ़ एकजुट होने का आह्वान किया, तो हम कला दस्ते के नाते उसमें शरीक हुए।

मुझे आज भी अक्तूबर 2017 में पुणे के साने गुरूजी स्मारक भवन में एल्गार परिषद से पहले हुई नियोजन बैठक में पी.बी. सावंत सर का अध्यक्षीय भाषण याद है। “भीमा कोरेगाँव हमारी अस्मिता है, इसलिए हमें इसे सामने रखकर इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ़ लड़ना होगा।” उनके संयोजकत्व और मार्गदर्शन में सभी संगठन एक साथ आये और तमाम जनता ने एल्गार परिषद को आकार दिया था। एल्गार परिषद नव–पेशवाशाही के ख़िलाफ़ जनता के सामूहिक संघर्ष की आवाज़ बन गयी।

एल्गार परिषद के गीत, कविता, शेर, नुक्कड़ नाटक, भाषण आर.एस.एस.-प्रेरित भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध एक ठोस बग़ावत थे। कोई “साज़िश” नहीं।यह “बग़ावत” थी। साज़िश तब होती, जब योजना गुप्त रूप से, यानी सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे बिना तैयार की जाती। जो कि संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे दोनों ने किया। जनवरी 1, 2018 को भीमा कोरेगाँव में दलितों–बहुजनों पर हमले कराके। एल्गार परिषद के हर–एक उद्देश्य और कार्रवाई–कार्यक्रम शरुआत से ही सार्वजनिक किये जाते रहे हैं। यहाँ तक कि आर.एस.एस. के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को नव–पेशवाशाही की सरकार कह देने से लेकर आर.एस.एस.-प्रेरित भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट न देने की क़सम खाने तक, सब कुछ ही लोकतंत्र और संविधान को गवाह मानकर किया गया। जिसमें कुछ भी ग़लत–सलत नहीं था। एल्गार परिषद की घोषणा यही थी, कि “संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ!” एल्गार परिषद शांतिपूर्ण रूप से आयोजित हुई थी। फिर कोर्ट केस बना ही कैसे?

एल्गार परिषद–भीमा कोरेगाँव मामला : दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी साज़िश

मैं, हम और हमारे देश की जनता तो यह कह ही रही थी। लेकिन यही बात 3 साल पहले कही है, दुनिया की सबसे बेहतरीन फॉरेंसिक एनालिसिस करनेवाली आर्सेनल कंसल्टेंसी ने। फिर क्यों गढ़ा गया भीमा कोरेगाँव एल्गार परिषद मुक़दमा? पुलिस ने सुनियोजित रूप से सबूतों की रोपाई कैसे की? कैसे एक बड़ी साज़िश रचकर देश के अलग–अलग राज्यों से कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी की गयी? इससे पहले 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगाँव पर हमला कैसे कराया गया और कैसे इसे दो समूहों के बीच “दंगा” कह दिया गया? पूरे प्रदेश में कैसे सामाजिक–राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गयी? हमले की जड़ रहे भिड़े–एकबोटे को बचाने के लिए कैसे उसका ठीकरा एल्गार परिषद के सिर फोड़ा गया?

पिछले छः वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रोफेसरों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं के लेखन के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब जनता के सामने ठोस रूप में सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लगातार सच्चाई छिपाकर और अपने सभी प्रचार तंत्रों का उपयोग करके खुद का प्रचार करने की कोशिश की है, फिर भी वे इस साज़िश की सच्ची तस्वीर जनता के सामने लाने से नहीं रोक सके। बीके-16 के माथे पर “शहरी नक्सली” की मुहर लगाकर की गयी गिरफ़्तारी के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों के गणमान्य लोगों ने “मी टू अर्बन नक्सल” निषेध अभियान चलाया। भाजपा शासकों ने झूठ फैलाकर लोगों में – विशेषकर अंबेडकरी लोगों का – ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने ध्रुवीकरण की इस चाल को विफल कर दिया। इस मुक़दमे को लेकर लड़ाई हर स्तर पर जारी है। वास्तव में पिछले छः सालों से यह मुक़दमा न्यायालय में बाट जोह रहा है। बीके-16 के सात बंदी ज़मानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। एक बंदी स्टैन स्वामी कारावास में शहीद हुए और अंदर अभी हम आठ बंदी बाक़ी हैं। ज़मानत पर बाहर निकलने या मुक़दमे की सुनवाई पूरी होकर हमारे बरी हो जाने की कोई संभावना कहीं दिखायी नहीं देती, यहाँ तक कि सपनों में भी नहीं। सब कुछ की अनिश्चितता इन्तहाई हद तक है। यह अनिश्चितता एक साँस की बीमारी की तरह हर साँस में घुलीमिली–सी है। लेकिन इस कारावास से ज़िंदगी में आया यह भूचाल आखिर है क्या? और इसका कारण क्या है? इतने वर्षों तक आंदोलन से घनिष्टता के चलते मन निश्चित रूप से इतना जागरूक हो चुका है कि स्पष्ट रूप से मालूम हो कि यह राजनीतिक उत्पीड़न ही है और इसे अंजाम देने वाली यह व्यवस्था कौनसी है और वह ऐसा क्यों कर रही है? इन कारणों की छानबीन करना हमें आंदोलन ने सिखा दिया है।

“एल्गारवाले मचांडी” (एल्गार आंदोलनकारी)

आज मैं दृढ़ता से यह कह सकता हूँ कि कारावास के 4 वर्ष पहले के और 4 अबके, कुल 8 वर्षों के अनुभव व्यवस्थागत हिंसा के रहे हैं। माथे पर “सुधार और पुनर्वास” के लक्ष्यों को प्रधान और मूलभूत लक्ष्य के रूप में अंकित कर अपनी छवि बनाने वाला यह विभाग अपने इन मूलभूत लक्ष्यों की दिशा में तनिक भी काम नहीं करता। यानी यहाँ किसी को भी अपने इन लक्ष्यों के बारे में जानकारी भी नहीं है। ऐसे में जेल प्रशासन मानवीयता के लिहाज से बेहद असंवेदनशील हो चुका नज़र आता है। यहाँ जिस किसी को कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है, हर वह व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों–ज़िम्मेदारियों को छोड़, बाक़ी तमाम ग़लत–सलत चीज़ें करने में मशगूल दिखायी देता है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सड़ चुकी व्यवस्था से साबका यहाँ क़दम–क़दम पर होता है और तब शुरू होता है इस भ्रष्ट और अमानवीय व्यवस्था से हमारा संघर्ष। कभी तीव्र, कभी सौम्य, कभी उग्र, तो कभी क्रिएटिव तरीक़े से। यहाँ हम “एल्गारवाले” के नाम से काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। कुछ हद तक हम यहाँ की व्यवस्था पर दबाव बनाने में सफल हुए हैं और कुछ हद तक व्यवस्था हम पर दबाव बनाने में सफल रही है। जेल का संघर्ष यहाँ रोजमर्रा की बात बन गयी है। यहाँ की व्यवस्था हर दिन नयी बाधाएँ, नये नियम, नयी समस्याएँ पैदा करती है और किसी न किसी कोने से जेल के इस संघर्ष की कहानी रोज़ सुनायी देती है।

फिर यह संघर्ष जेल अधीक्षक या किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने चप्पलें उतार कर खड़े होने की अवैध सामंती प्रथा के खिलाफ़ सुधीर, सागर, गौतम ने किया हो, या वी.सी. कोर्ट में उस जेल अधीक्षक के खिलाफ़ संघर्ष हो जिसने कोर्ट में पेश करने के निर्देश के बावजूद जानबूझ कर अपने पद का ग़लत इस्तेमाल करते हुए कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया। जीवन–रक्षक दवाओं को दो–तीन महीने तक गेट पर रखने के बाद ग़ायब कर दिये जाने के ख़िलाफ़ जेल अधीक्षक और जेल के चिकित्सा अधिकारी के ख़िलाफ़ सुरेंद्र गडलिंग की अदालत में दायर शिकायत और सुरेंद्र, सागर, रमेश की ओर से दायर यह शिकायत याचना कि “इसी मुक़दमे में सह–अभियुक्त रह चुके फ़ादर स्टैन स्वामी की मृत्यू कोई प्राकृतिक मौत नहीं, बल्कि संस्थागत हत्या है” भी इसी संघर्ष का हिस्सा हैं। गंभीर डेंगू होने के बावजूद वर्नन गोंसाल्वेस को बाहरी अस्पताल में जब नहीं भेजा गया तब सुरेंद्र, सुधीर, सागर, रमेश ने जो संघर्ष किया, वह हो या फिर जेल अधीक्षक के ख़िलाफ़ हमारे पत्रों को अवैध रूप से रोकने और सीधे एन.आई.ए. और ए.एन.ओ. को भेजे जाने के ख़िलाफ़ सुधीर, अरुण, रमेश की शिकायतें हों, इन संघर्षों के अलावा कोई चारा नहीं था।

बंदियों को आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के लिए, मुलाक़ात के लिए आने वाले बंदियों के परिजनों के लिए कोई सुविधा न होने के खिलाफ़, फोन–मुलाक़ात की सुविधा शुरू करने के लिए, आवश्यक चिकित्सा उपचार न मिलने के ख़िलाफ़ सागर को अनशन करना पड़ा। जब मलेरिया प्रतिबंधक मच्छरदानियाँ ज़बरन छिनी गयीं तब अधीक्षक और चिकित्सा अधीक्षक के ख़िलाफ़ अदालत में दायर रमेश की शिकायत और निकटतम पुलिस स्टेशन में दायर सागर की मच्छरदानी चोरी की शिकायत भी जेल के संकुचित और तानाशाह व्यवहार के ख़िलाफ़ संघर्ष ही रहे।

हफ़्ते में एक बार मिलने वाले चिकन में – जिसे खुद के पैसे से खरीदना पडता है – 600 ग्राम रस्सा और 400 ग्राम चिकन देने के जेल के भ्रष्टाचार के भी ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा। जब सच छुपाने से भ्रष्टाचार पनपता हो, तो सूचना के अधिकार के ज़रिये उसे उजागर करना पड़ता है। कैंटीन की ख़ास सब्ज़ियों की बढ़ती क़ीमत के ख़िलाफ़ रोना, महेश, हनी का संघर्ष भी अहम हो उठता है। फ़िलहाल जेल कैंटीन में भ्रष्ट अधिकारियों के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी है। हम एल्गार क़ैदियों के लिए ये संघर्ष कोई नयी बात नहीं, ये तो जेल में आने के बाद से लगातार चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे।

जेल में ऐसी चीज़ को “मचांड” कहा जाता है। हमारे एल्गार बंदियों ने ऐसे अनेक मचांड किये हैं, इसीलिए हमें अंडा सेल में “मचांडी” कहकर रखा गया। अंडा सेल अब तोड़े जाने वाले हैं, ऐसा कह कर हमें अंडा सेल से वापस सामान्य सर्कल में भेज दिया गया है। 20 साल पहले सरकारी खर्च पर बनाये गये ये अंडा सेल महज 20 साल में ही ढहने की स्थिति में आ गये। घटिया निर्माण, निर्माण सामग्री में मिलावट और सरकारी निधी में भ्रष्टाचार जैसे कई कारण हैं। हम निश्चित रूप से इस घोटाले से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल के बाहर लोग सक्रिय रूप से नव–पेशवाशाही फ़ासीवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और उसी जनसंघर्ष से ऊर्जा पाकर यहाँ जेल में हम एल्गार बंदी यहाँ की व्यवस्था के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जीने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक, जेल के अंदर हमारी लड़ाई उतनी स्पष्ट न हो, लेकिन यह इतनी तो सफल रही कि हमारे अधिकारों, न्याय और आत्मसम्मान की मांगों के लिए जेल प्रशासन को झुकना पड़ा है। इतनी सफलता तो हम पा सके हैं।

जेल प्रणाली: “सुधार गृह” की आड़ में व्यवस्थागत हिंसा

“इस व्यवस्था ने जेल क्यों बना रखे हैं?” जब तक आप जेल नहीं जाते, तब तक यह बात शिद्दत से महसूस नहीं हो पाती। कुछ तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी जेल को विश्वविद्यालय समझते हैं। लेकिन मुझे जेल सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रताड़ना–छावनी मालूम हुई। पढ़ने–लिखने के लिए यहाँ फुरसत तो मिलती है, पर इस पढ़ने–लिखने के लिए सकारात्मक स्पेस और मनोदशा यहाँ कभी उपलब्ध नहीं हो पाती। जेल का चरित्र और संरचना ही इस तरह से बनायी गयी है कि आपके अंदर के हर तरह के कार्यकर्ता को कुचला जाये। यह कुचलना वास्तव में हो पाता है या नहीं, यह खोज का विषय हो सकता है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जेल आपके अंदर के कार्यकर्ता पर लगातार हावी होती रहती है और नकारात्मक प्रभाव डालती है। भय की रोपाई तो जेल ज़रूर करती है। परेशान ज़रूर करती है जेल। आत्मचिंतन, जीवन की समीक्षा के नाम पर जेल कहीं न कहीं बैकफुट पर ला ही देती है। हमें अपने अतीत के गहन क्रांतिकारी योगदान को सिकोड़ देने या उसमें कोई मोड़ लाने, उसे बदलने के लिए कहती है। जेल आपको आइसोलेट कर डालती है, उन सभी चीज़ों से अलग–थलग जो आपके लिए जी–जान का सवाल हों, जो आपके हक़ की हों, जो आपकी पसंदगी से और विचारों से जुड़ी हों। आज़ादी छीन जाना अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा ग़म होता है, इस बात का गहरा एहसास कराती है जेल। आपको यहाँ कोई भी आज़ादी नहीं दी जाती। जेल मैनुअल, मानवाधिकार क़ानून के दिशानिर्देश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले – सब कुछ की धज्जियाँ उड़ाते हुए जेल अपनी ही मनमानी से वही सब करती जाती है जो उसके भ्रष्ट और तानाशाह दिमाग को सूझता है। जेलों की यह मनमानी बेहद तकलीफ़देह होती है। क़ैदी को लगातार परेशानी में रखना जेल व्यवस्था की दिनचर्या मालूम होती है। जेल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को जेल के गेट में प्रवेश करते ही अपराधी मान लिया जाता है और शुरू हो जाता है उसके साथ अमानवीय व्यवहार। और इस अमानवीय व्यवहार के मामले में च्यूँ तक भी बोलने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा और बेइज़्ज़ती सहनी पड़ती है। हम सभी को इस अमानवीय व्यवहार से गुज़रना पड़ा है।

बिल्कुल शुरू से ही हमने अपने संघर्षों के ज़रिये यहाँ की व्यवस्था को हमारे साथ मानवीयता से और क़ायदे के मुताबिक़ बर्ताव करने के लिए मजबूर किया है। यहाँ की व्यवस्था के लिए अच्छा–ख़ासा उपद्रव मूल्य उत्पन्न करने में सक्षम हुए हैं हम; साथ ही जेल प्रशासन में बड़ी झिझक, पर तमाम दीगर क़ैदियों के दिल में हम ख़ासी इज़्ज़त कमा पाये हैं। ऐसा इसलिए कि समतावादी आंदोलन से हम में “स्व और समाज,” “व्यक्तिवाद और सामूहिकता” की अवधारणाओं का बीजारोपण हो सका था। इसलिए इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि एल्गार बंदियों के इस संघर्ष में सामूहिकता, एकजुटता और कटिबद्धता के आयाम रहे हैं। इसलिए कि यहाँ की वस्तुस्थिति ज़्यादा गहन, ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा सघन और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, ऐसा मैं कहूँगा। लोग यहाँ इलाज के अभाव में यूँ ही मर जाते हैं और यहाँ की व्यवस्था पर खरोंच तक नहीं पड़ती। तारीख़ों का ना लग पाना, सही अदालती मदद ना मिल पाना कई–एक लोगों के दिन–पर–दिन सड़ते रहने की वजह बन जाता है। यहाँ की व्यवस्था को इंसानों के क्षय और मृत्यु की कोई फ़िक्र नहीं होती। सब कुछ योजनाबद्ध तरीक़े से दबा हुआ रहता है। दबा दिया जाता है। नीचे से ऊपर तक, अंदर से बाहर तक, हितसंबंधों का एक बड़ा–सा प्रशासकीय जाल जेल व्यवस्था को बल देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बहुत कुछ सँभाल लिया जाता है, बहुत कुछ सुलट दिया जाता है। अभेद्य दीवारों की आड़ अन्याय और अवैधता के सबूतों को दबाने और ढक देने के काम आती है। यहाँ के अन्याय के विरुद्ध कोई संगठित प्रतिरोध यह व्यवस्था टिकने नहीं देती। इस बाबत जेल अति–सजग रहता है। पहरा 24 घंटे, सीसीटीवी कैमराओं के जाल, मुखबिरों के अनअधिकृत नेटवर्क से बड़े जमके काम लिया जाता है। प्रतिरोध की किसी भी संभावना पर रोक लगा दी जाती है। विरोध में उठने वाली किसी प्रतिरोधी आवाज को लेकर जेल बिल्कुल ख़ूँख़ार हो जाती है। इस पर सजाएँ तो जो मन में आयें दी जाती हैं। नालबंदी; पट्टे से पिटाई; अनिश्चित काल के लिए किसी कोठरी में एकान्तवास; मुलाक़ात, पत्राचार, अदालती तारीखों पर पेशी बंद कर देना; मानसिक यातना देना; सर्कलबंदी करा देना; सर्कलबदली कर देना; किताबें ज़ब्त करना – इस तरह जेल और भी बहुत कुछ सज़ा के तौर पर करती है। यहाँ जेल के घमंड को ठेस पहुँचाना भी एक बड़ा जुर्म है। जेल प्रशासन का घमंड पुलिसिया प्रवृत्ति का घमंड होता है। खाकी वर्दी का घमंड। पुलिसकर्मी के रूप में अधिकारबोध का घमंड। इसी घमंड की बदौलत जेल मन–मुताबिक़ तरीक़ों से, अपने सामने पड़ने वाले हर क़ैदी को नरमा डालने, नतमस्तक होकर जीने को मजबूर करती रहती है। यहाँ का अधिकारी जो कहे, जो आदेश दे, उसी को मानना पड़ता है। पुलिसिया ढर्रा ऐसा ही होता है। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण – क्यों? कैसे? – पूछने की बात ही नहीं। ऐसे सवाल पूछे ना जायें। और “मैं इस आदेश को नहीं मानूँगा,” ऐसा तो किसी भी सूरत में ना कहा जाये। ऐसी किसी कार्रवाई से जेल प्रशासन के घमंड को ठेस पहुँचती है। और जब घमंड को ठेस पहुँचती है, तो जेल आपके प्रति और भी अमानवीय हो जाती है। आप जेल के निशाने पर आ जाते हैं और जेल अपनी ताक़त लगाकर आपको दबा डालने के लिए फ़ील्डिंग लगाने लगती है। आपको हर क़दम पर तंग करने, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए तत्पर हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोर्ट से जेल वापस आते समय आपको जेल के लाल गेट (मुख्य प्रवेश द्वार) पर तलाशी के लिए कपड़े उतरवा कर अंडरवियर में खड़ा होना पड़ता है और सामने खड़ा सिपाही आपकी अंडरवियर खींच देता है – अंदर क्या है? तलाशी लेता है, आपके गुप्तांगों को छूकर जाँच करता है। कभी–कभी आपके गुदा क्षेत्र में उंगली डाल कर जाँच की जाती है। यह सब बर्दाश्त करना पड़ता है। गेट के सीसीटीवी कैमरा, गेट पर मौजूद महिला कर्मचारी, गेट पर रोशनी की तेज़ चमक, यानी सब कुछ बिल्कुल खुला हुआ और ऐसे में आपको नंगा कर दिया जाना – ऐसा किसी भी कानून या नियमावली में न हो, तो भी आपको पालन करना ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा न करने पर जेल प्रशासन के घमंड को ठेस पहुँचती है। व्यक्ति के स्वाभिमान, आत्मसम्मान पर यह हमला जेल बड़े सफ़ाई से करती है और इस ग़ैर–क़ानूनी बर्ताव को आसानी से पचा ले जाती है। कपड़ों को इस तरह उतरवा कर “चर्बी कैसे उतारी!” की भावना इज़हार कर जेल अपने घमंड को सुकून दिलाती है। जेल चले आने पर चेकिंग हॉल में अधीक्षक के सामने अर्धनग्न होकर इंतज़ार करते बैठा दिया जाना, किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने या उसके कार्यालय के बाहर चप्पलें उतरवाया जाना, बैरक की तलाशी के दौरान निजी सामान की कैसी भी उठापटक, बेतरतीबी, फेंका–फेंकी बर्दाश्त करना, रोज़ मिलने वाली चाय–नाश्ते की गुणवत्ता में गिरावट के बारे में कुछ भी न कहना, आधी कच्ची चपातियों, बेस्वाद सब्जी–दाल के बारे में कोई शिकायत किये बग़ैर खा जाना, दूध में मिलावट के बारे में कुछ न कहना, ना घाटे ना मुनाफ़े पर चलने वाली जेल कैंटीन की भ्रष्ट प्रथाओं को बर्दाश्त करना। कुल मिलाकर, जेल के सभी भ्रष्ट और अवैध कृत्यों, बर्तावों को बर्दाश्त करना जेल के घमंड की तुष्टि समझें। जेल के घमंड को ठेस पहुँचाना गंभीर अपराध होता है। हमने यह गंभीर अपराध कई बार किया है और जेल ने हमें निशाने पर रख कर मानसिक रूप से पीड़ित करने के लिए बार–बार बदले की भावना से उटपटांग कार्यवाहियाँ की हैं।

जेल आपके जीवन में एक और दर्दनाक भयावहता ले आती है और वह है जुदाई की। कारावास के दौरान जेल में व्यक्ति अपने जीवन साथी, बीवी, प्रेमिका से दूर होने के जिस दर्द के साथ जीता है, उस जुदाई की हक़ीक़त उसे क़दम–क़दम पर काँटों–सी चुभती रहती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बीस मिनट की काउंटडाउन–नुमा मुलाक़ात। आख़िर कहा क्या जाये? और क्या सुना जाये? देखादेखी कितनी करें? नज़रों में कितना कुछ क़ैद कर लिया जाये? उलझन इन्हीं बातों की। और फिर कोर्ट के मसले, बाक़ी ज़रूरी बातें, इसके–उसके संदेश आड़े–तिरछे सहेजते हुए मुलाक़ात के बीस मिनट ख़त्म। मुलाक़ात पर तैनात कर्मचारी–अधिकारी खट–से आपका फोन बंद कर देते हैं और जो बात आपके दिल में उमड़–घुमड़ रही थी वह पलभर के अंदर खट–से कट जाती है, और आप लाचार, सामने वाली खिड़की से झाँकते अपने प्रियजन के चेहरे को घूरते रह जाते हैं, निःशब्द। दोनों के बीच बस, एक ही खिड़की का शीशा है। पर इतनी–सी भी वास्तविक दूरी को पार करना और अपने जीवनसाथी को गले लगाना अब असंभव हो चुका होती है। आँखों और हाथों के इशारों से मौन विदाई लेकर व्यक्ति चला जाता है और फिर याद आता है कि इस सारी गफ़लत में “कैसी हो तुम?’ यही पूछना बाक़ी रह गया। बेचैनी समूचे अंतःकरण को व्याप जाती है। मन ही मन को खाने लगता है। ख़ुद को ख़ुद पर इंतहाई ग़ुस्सा आने लगता है। आँखों से हल्के–हल्के आँसू ढल आते हैं। जुदाई हज़ारों काँटों से बींधा हुआ–सा अघोरी बन जाती है। ऐसी ही स्थिति सभी की होती है। मुक़दमे में मुलज़िम यानी विचाराधीन बंदी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद यह सारी तकलीफ़ सहनी पड़ती है, और मुक़दमे में कोई आरोप न होने के बावजूद, किसी अपराध की कोई बात न होने पर भी, मुलज़िम की जीवनसाथी को भी जुदाई का यही दंश झेलना पड़ता है। इस संवेदनशील मुद्दे पर और इस अन्याय के बारे में जेल, अदालतें, कोई भी व्यवस्था मानवीय ढंग से नहीं सोचती। यहाँ तक कि पत्रों को भी यहाँ के अधिकारी पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते जाते हैं, इसलिए लिखते वक़्त भी पहरा सामने खड़ा रहता है। बंदियों के मन की चुभन, बेचैनी खुले तौर से तो दिखायी नहीं देती, पर इस बेचैनी का पैमाना लंबाचौड़ा है। यह बेचैनी हृदय में एक घातक रोग की तरह अंतःकरण में अपना विषैला अस्तित्व फैलाती जाती है। ऊपर–ऊपर से मुस्कराने वाला व्यक्ति अंदर से परेशान, दुखी होकर बेसहारा भटकता रहता है। उसे ऐसा ठौर, ऐसी छाया नहीं मिल पाती जहाँ उसके मन को राहत मिले। रातें अकेले तड़पने वाली और दिन ख़ाली–ख़ाली, गुलज़ार के उस नज़्म की तर्ज़ पर: “दिन ख़ाली–ख़ाली बर्तन है और रात है जैसा अंधा कुआँ।”

वो सुबह कभी तो आएगी….

तो कुल मिलाकर इतना सब होते हुए भी इस दमन को लेकर ग़लतफ़हमी और अस्पष्टता का कोई कारण नहीं है। कौन दुश्मन? और कौन दोस्त? यह इस दौर ने पूरी रोशनाई के साथ सामने ला दिया है। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं था, पर इस दौर ने, ख़ास कर जेल ने सोचने–विचारने के लिए ख़ासी जगह दे दी है और इस सोच–विचार ने ख़ुद की राजनीतिक और भावनात्मक समीक्षा करने का अवसर प्रदान दिया। मेरे शब्दों से सब कुछ घना नकारात्मक लग सकता है। स्थिति सचमुच नकारात्मकता से ही भरी हुई है लेकिन फिर भी नकारात्मकता के इस अँधेर युग में सकारात्मकता और आशावाद की मशाल मन में जले जा रही है। इस मशाल की आग को जलाये रखने की ऊर्जा आंदोलन ने ही दी है। इस घुटनभरे, बंधनयुक्त, अमानवीय वातावरण में मैं एक कलाकार कार्यकर्ता के नाते खुद को क्रिएटिव रूप से टिकाये रखने का एक अच्छा प्रयास कर पाया हूँ। इसे जेल के बाहर आंदोलन के साथियों और जेल के अंदर एल्गार बंदियों के साथियों से बहुमूल्य योगदान का लाभ मिला है। मैं इस जेल पर गीत लिख सका, इस दमनचक्र पर कविताएँ लिख सका, कुछ लिख सका, बहुत कुछ पढ़ सका, आंदोलन के अनुभवी वरिष्ठों के साथ इत्मीनान से चर्चा कर सका। इस चर्चा से कई सारी नयी बातें सीखीं, अवधारणाएँ और ज़्यादा स्पष्ट हुईं, अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिले। कुल मिलाकर समतावादी आंदोलन के अतीत का क़रीब से और कुछ–कुछ गहराये अन्दाज़ में खुलासा हो पाया। मन के हर जज़्बात के साथ बड़े शांति और इत्मीनान के साथ राब्ता क़ायम कर सका। प्रेम, रिश्ता, सहजीवन की अवधारणा को अधिक गहराई में जाकर समझ पाया। कहो तो बहुत कुछ नहीं कर सका और कहो तो बहुत कुछ इस बंधनयुक्ती के बावजूद कर सका। जेल आपकी बहुत सारी चीज़ों को तहस–नहस कर देती है। आपकी हर अभिव्यक्ति पर जेल की कड़ी से कड़ी नज़र होती है, फिर भी हमारी अभिव्यक्ति इस घेरे को भेद कर जन–जन तक जा पायी है। कुछ दिलासा–सा देने वाली बात रही है यह। इस विशालकाय पाषाणी दीवार के पार हमारे शब्द, हमारा काव्य, हमारी संघर्षशील हुंकार जनता तक पहुँच सकी है और जनता ने हमारी अभिव्यक्ति को गले लगा लिया है, यह प्रेरणा दिलाने वाली बात रही है। जनता ने ख़ुद से हमें कट जाने नहीं दिया है, जनता के साथ हमारा अनुबंध आज भी मज़बूत है, यह तसल्ली की बात है। इस दमन ने व्यापक जन आंदोलनों से आइसोलेट कर जेल में सड़ते हुए रख दिया हो, तो भी इस दमन को मैं व्यक्तिगत स्तर पर देख नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। आज देश में फ़ासीवादी हुक़ूमत जो व्यापक दमनसत्र चला रही है उसीके हिस्से के रूप में देख रहा हूँ यह दमन। नव पेशवाशाही व्यवस्था के ख़िलाफ़ 2014 के बाद से देश के कोने–कोने में दिल्ली, मुंबई और दूसरे अहम् क्षेत्रों में हज़ारों जन आंदोलन चले हैं। विस्थापन के ख़िलाफ़, जनविरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़, जाति व्यवस्था के अत्याचारों के ख़िलाफ़, अभिव्यक्ति की आज़ादी के दमन के ख़िलाफ़, अवैध मुठभेड़ों–यातनाओं के ख़िलाफ़, शिक्षा के बाज़ारीकरण–ब्राह्मणीकरण के ख़िलाफ़, मनुवादी सत्ता की संविधान–विरोधी सांस्कृतिक राजनीति के ख़िलाफ़, केंद्रीय जांच एजेंसियों की सरकार–प्रायोजित साज़िशों के ख़िलाफ़, इसी तरह की सैकड़ों नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, दमन के खिलाफ देशभर में जनता ने यलगार पुकारा है। ऐसे हर यलगार पर केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने दमन लाद दिया है। हम एल्गार बंदियों का दमन इस व्यापक दमन का हिस्सा है, साफ़ तौर पर ऐसा ही लगता है।

लेकिन मैं निराश नहीं हूँ क्योंकि मेरे आँकलन में, मेरी समझदारी में पिछले कई हज़ार वर्षों के क्रांतिकारी संघर्ष के इतिहास का गहरा एहसास समाया हुआ है। वही मुझे बार–बार सुनाता रहता है दमन के ख़िलाफ़ दृढ़ता से लड़े गये जनसंघर्षों की क्रांतिकारी कहानियाँ, और इन क्रांतिकारी कहानियों के जननायक–नायिकाओं के आदर्श चरित्र। यही ऐतिहासिक जुझारू अहसास मेरे अंदर के आंदोलनकारी संघर्षशील कलाकार कार्यकर्ता को मरने नहीं देता, मुझे इस घुटनभरे, घिर–घिर आये जेल के माहौल में डटे रहने में मदद करता है। और ऐसी ही मनःस्थिति हम सभी (बीके-16) की है इसका मुझे गर्व है।

जेल के अंडा सेल में रहते हुए, कभी–कभी रात में सात–आठ के बीच अचानक लाइट गुल हो जाती और पहले से ही शांत, अनिश्चित वातावरण डरावनी शांति में तब्दील हो जाता। ऐसे शान्त वातावरण में व्यक्ति बेहद अकेला महसूस करता। इस घने अँधेरे में दिखायी देती हैं सिर्फ़ जेल की लौह सलाखें। अंडा सेल के अंदर ऐसी रातें बेहद डरावनी होतीं। ऐसी रातों में अमूमन कुछ भी नहीं हो सकता। एक पल भर का दुःस्वप्न अपने अस्तित्व पर हावी होता दिखायी देता। आतुर आँखों से व्यक्ति इस अँधेरे में बेबस उमड़–घुमड़ रहे ख़यालों के सहारे टटोलने लग जाता। जेल ऐसे समय बेहद भयानक तरीक़े से हावी होने लगती। एकांत की यह ज़ुल्मी फ़िज़ा मुझे अपने अंतःकरण की शून्यता में गर्दन धँसाये बैठने को मजबूर करती। अपने ही खोल में चला जाता मैं…. कि उतने में ही बगल के यार्ड से सुधीर के ऊँचे सुर इस भयानक अंधकार को चीरते हुए मुझ तक शब्दों की चमकती शलाका ला पहुँचाते। गाना साहिर का होता, ”सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने”…. सुनकर पूरा अंडा सेल ही प्रफुल्लित हो उठता। फिर सागर का “ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता” शुरू हो जाता। इसके बाद गडलिंग सर का कबीर का दोहा, “नदिया नाँव में डूब जाये रे” सुनायी देता…. इसी उम्मीद को और ऊँचे स्तर पर ले जाते हुए गौतम “वो सुबह कभी तो आएगी” गाते। तब मैं भी गा देता, “मेरा रंग दे बसंती चोला“…. गाने से गाना जुड़ता जाता, साथ ही साथ व्यक्ति से व्यक्ति भी जुड़ते जाते। अकेलेपन की भावना दूर छटक जाती, क्योंकि गाने सामूहिकता की तेज़ सुगंध महकाते चलते। पहली बार गाना सुनने वाले अंडा सेल वालों को यह गाना नया कुछ दे जाता और उस गाने को पहले भी सुन चुके हुओं को पुराना कुछ नयेपन के साथ मिल जाता। अंडा सेल के अंदर वो ख़ाली–ख़ाली अँधेरी रात इन अर्थपूर्ण गीतों से सार्थक हो जाती। और ऐसी ही एक रात में कुछ पंक्तियाँ याद आ जातीं….

मशालें बुझी नहीं अभी

दमन पर दमन हो तो भी

फड़क रहे दिल अब भी

जेल बारबार हो तो भी

जिन्हें नाज़ है हिन्द पर उन्हें लाओ

जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ हैं ?

इस देश को आज़ादी हासिल होने के कुछ ही साल बाद साहिर लुधियानवी की लिखी ये पंक्तियाँ आज भी समायी हुई हैं भीतर। लेकिन आज इस देश की नव पेशवाशाही की सरकार इन शब्दों को कैसे लेगी और साहिर जैसे कवियों, गीतकारों के साथ क्या करेगी?

शायद उन्हें भी इस देश में चंद एकड़ ज़मीन चुनकर उन पर बनी ऊंची–ऊंची विशालकाय अभेद्य दीवारों के पीछे, चौबीसों घंटे कड़ी सुरक्षा के बीच, बंदूकों, लाठियों और पट्टों से लैस किसी जगह ला पटकेगी। इस देश में जहाँ संविधान, लोकतंत्र, मानवाधिकार, समानता, मानवता का बोलबाला है, वहीं ये दीवारें खड़ी करके खाकी वर्दी यानी पुलिसिया ज़ोर–जबरदस्ती में दबदबे का माहौल योजनाबद्ध रूप से बनाया गया है। और शुरू कर दिया है एक सरकार–प्रायोजित खेल मानवाधिकारों को पैरोंतले रौंदने का। मानव के साथ अमानवीय व्यवहार का। बेगुनाहों के स्वाभिमान को क़दम–क़दम पर कुचलने का। महज इंसान की तरह जीने के लिए ज़रूरी छोटी से छोटी चीज़ों से भी लोगों को वंचित करने का। इंसान होने पर भी जानवर की तरह जीये जाने के लिए मजबूर करने का। और इस असंवैधानिक, ग़ैरक़ानूनी, तानाशाह व्यवस्था के बारे में एक भी बात इन विशालकाय दीवारें के बाहर ना जा पाये यह सुनिश्चित करने के लिए दमन का खेल.

मैं हिटलर के फ़ासीवादी जर्मनी की ऐतिहासिक कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि कोशिश कर रहा हूँ उस जेल की अंदरूनी व्यवस्था का पर्दाफ़ाश करने की जहाँ मैं पिछले चार वर्षों से एक विचाराधीन बंदी के रूप में रह रहा हूँ। जेल प्रशासन को अपनी असली तस्वीर उजागर करनेवाली कोई भी कार्रवाई बिल्कुल रास नहीं आती। वह इस बात की बड़े बारीक़ी से सावधानी बरतता है कि उसका असली स्वरूप और चरित्र इन ऊँची–ऊँची पथरीली दीवारों के पीछे छिपे रहे। जेल प्रशासन के बारे में “अच्छा” बोलनेवालों की यहाँ प्रशंसा की जाती है और “सच” बोलनेवालों को सज़ा देकर दबाया जाता है। यह बिल्कुल देश के मौजूदा नव–पेशवाशाही निज़ाम जैसा ही है, उसी निज़ाम जैसा जिसके सामने सिर झुकाने से इंकार करने की वजह से हमें यहाँ लाया गया।

7 सितंबर, 2020 को हुई अपनी गिरफ़्तारी के ठीक पहले मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थीं –

फ़ासीवादी सत्ता ने मुझे दो विकल्प दिये हैं

आज़ादी या जेल..

मैंने जेल को चुना है

क्योंकि,

भीख के रूप में आँचल में पड़ी आज़ादी के बजाय

मेरा मन जेल में इत्मिनान से जी सकेगा…

ये पंक्तियाँ मेरे अंदर से किन्हीं फ़ुर्सतभरे, एकांतिक, मनोरम, रूमानी ख़यालों से फूट नहीं पड़ी थीं। ये पंक्तियाँ एक दुविधामय संघर्ष की सूचक हैं। ये पंक्तियाँ इस देश की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की झूठी साज़िश और दबाव को मात देते हुए उत्पन्न हुई हैं।

“एल्गार परिषद के आयोजन के पीछे माओवादी थे, इस कहानी को स्वीकार कर लें; और जो थे वो कैसे और कौन–कौन थे, ‘हम‘ जो बताएँगे उसी बयान पर हस्ताक्षर कर दो। बस! हम आपको गिरफ़्तार नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते, तो समझो, बड़े लंबे अरसे तक के लिए जेल जाना होगा। जल्दबाज़ी में फ़ैसला न करें। घर चले जायें। इत्मिनान से सोचें। परिवारवालों, करीबी लोगों से चर्चा करें और फ़ुर्सत लेकर फैसला करें। घर चले जायें। कल चले आयें।“

ये शब्द थे एन.आई.ए. के एक वरिष्ठ अधिकारी के। ये कोई ऊँची आवाज़ में नहीं कह गये थे। हमारी कॉलर मरोड़कर चिल्लाते हुए नहीं। गाली–गलौज और अभद्र व्यवहार के साथ भी नहीं। जैसा आम तौर पर पुलिस रिमांड में होता है उस पैटर्न पर नहीं। बिलकुल शांत–सौम्य स्वर में कह गये थे ये सोफिस्टिकेटेड शब्द। मानो कोई शान्ति से समझा रहा हो, मेरे हित की बात कर रहा हो, मेरे अपने ही लाभ के लिए हो, ऐसे पैटर्न में।

इन शब्दों ने हमें, यानी मुझे और सागर को, लगा जैसे एक खतरनाक खाई की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया हो। यह हमारी कोई पहली पुलिस पूछताछ नहीं थी। पिछले कारावास के दौरान हम रिमांड के साथ–साथ न्यायिक प्रक्रिया से भी भली–भाँति परिचित हो चुके थे। इसलिए हम पक्के तौर पर जानते थे कि हमसे किस धारा के तहत क्या देने के लिए कहा जा रहा है, और यदि नहीं मानेंगे तो नतीजा क्या होगा? यह भी हमें अच्छी तरह मालूम था।

किसी से चर्चा, विचार–विमर्श की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। दरअसल हमने ऐसी चर्चा के लिए कोई सूरत ही नहीं रखी। निर्णय कर लिया और अगले ही दिन कंधे पर पिट्ठू लटकाये जेल जाने को तैयार होकर निकल पड़े; कुछ हँसते हुए, कुछ रोते हुए। मन में एक बड़ा तूफ़ान लिये हुए। अपने कला दस्ते और आंदोलन के अन्य कार्यकर्ताओं से विदा हुए। अपने परिजनों से फ़ोन पर गिनीचुनी बातें कीं।

इस तूफ़ान की तीव्रता मुझे और मेरी जीवन साथी यानी हर्षाली को अच्छी तरह मालूम थी। राजनीतिक प्रतिबद्धता की अवधारणा उसमें अच्छी तरह रच–बस चुकी है, फिर भी वह अपनी आँखों से जल प्रपात की तरह बहते आँसुओं को रोक नहीं सकी। इन्हीं आँसुओं से भींगा हुआ उसका अलविदा मंज़ूर करते हुए और “उत्पीड़न का सामना करने के तुम्हारे इस फ़ैसले पर मुझे गर्व है,” उसके इन शब्दों को साथ लेकर मैं गिरफ़्तार होकर अंदर चला आया था।

मेरा और सागर का 10 दिन का एन.आई.ए. रिमांड जहाँ एक भी खिड़की नहीं थी ऐसे लौह सलाखों वाले कमरे में किताबें पढ़ते हुए और आपस में चर्चा करते हुए बीत गया। 24 घंटे वहाँ एक लाइट जलती रहती। मानो लगातार दिन ही हो। रात जैसे होती ही ना हो और दरवाज़े के बाहर 24 घंटे पुलिस का पहरा। भालचंद्र नेमाड़े का उपन्यास ‘हिंदू’, बालाजी सुतार, जयंत पवार, नीरजा की कहानियों के संग्रह पढ़ने के लिए बढ़िया–सी फ़ुर्सत मिली हुई थी।

कोई भी ख़ास पूछताछ नहीं हुई। वे “जो कुछ चाहते थे” हमसे “वह” उन्हें नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कोई भी और जाँच किये बग़ैर ही, उस पिछले झूठे मुक़दमे के आधार पर जिसमें हमें पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी, उन्होंने हमें ‘भीमा कोरेगांव – एल्गार परिषद’ मामले में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। अदालत में हमारे वकील निहालसिंग राठोड़ और वकील बरुण कुमार ने बेहतरीन दलीलें दीं, फिर भी न्यायिक हिरासत हो ही गयी। हम उसी तलोजा सेंट्रल जेल में वापस आ गये जहाँ से 2017 में ज़मानत पर छूटकर बाहर आ चुके थे।

जी हाँ, यह सागर और मेरा दूसरा जेल प्रवास है। “शहरी नक्सल” के झूठे, कथित, मनगढ़ंत आरोपों के तहत यू.ए.पी.ए. नामक हिटलरी कानून की धाराओं के आधार पर, 2013 से 2017 तक तलोजा सेंट्रल जेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, में चार साल पहले ही बिता चुकने के बाद, अब 2020 से 2024 तक, लगभग 4 साल की लंबी अवधि हम फिर से जेल में काट रहे हैं।

क्यों? किसलिए? इन सवालों के जवाब उन सभी ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों के जीवन संघर्षों से मिलते हैं, जिनको आदर्श मान हमने समानता की इस लड़ाई में ख़ुद को झोंकने का फ़ैसला किया था। इस असमानतावादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ हम लगातार आवाज़ उठाते आये थे, इसलिए 2013 में गिरफ़्तार कर लिये गये थे। आवाज़ उठाने का माध्यम क्या था? गीत, कविताएँ, नुक्कड़ नाटक, लोकगायन, कला और संस्कृति जैसी सृजनशील अभिव्यक्तियाँ यहाँ के ब्राह्मणवादी–पूँजीवादी शासकों को बंदूक और बम मालूम होते हैं।

ऐसे में इसी देश की मिट्टी के गजानन मुक्तिबोध जैसे क्रांतिकारी साहित्यकार याद आते हैं जो कहते हैं, “अब अभिव्यक्ति के सारे ख़तरे उठाने होंगे, तोडने ही होंगे मठ और गढ़ सब!” “सांगा आम्हाला बिरला बाटा टाटा कुठं हाय हो, सांगा धनाचा साठा न आमचा वाटा कुठं हाय हो!” (“बताओ हमें बिड़ला बाटा टाटा कहाँ हैं हो? बताओ हमारा दौलत का खज़ाना हमारा हिस्सा कहाँ है हो?”)। व्यवस्था को ऐसे चुभते सवाल पूछने वाले वामनदादा कर्डक के लोकगायन से उनका जीवन हम ख़ुद में उतार ना पायें, तो यह केवल मनोरंजन बनकर रह जाएगी। और कला केवल कला के लिए नहीं होती, वह जीवन को सुंदर बनाने के लिए होती है और जीवन तभी सुंदर हो सकता है जब समाज में समानता हो और समानता तभी हो सकती है जब यह असमान व्यवस्था नहीं होगी; असमान व्यवस्था ना हो, इसीलिए तो संघर्ष अपरिहार्य बन जाता है। जो अनादि काल से चला आ रहा है; और आज हम उसी संघर्ष की मशाल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

इसीलिए सितम्बर 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत आदरणीय पी.बी. सावंत सर और पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट जज बी.जी. कोलसे पाटिल सर ने महाराष्ट्र के सभी प्रगतिशील, अम्बेडकरवादी, लोकतांत्रिक–संविधानवादी संगठनों को आज की नव–पेशवाशाही व्यवस्था के ख़िलाफ़ एकजुट होने का आह्वान किया, तो हम कला दस्ते के नाते उसमें शरीक हुए।

मुझे आज भी अक्तूबर 2017 में पुणे के साने गुरूजी स्मारक भवन में एल्गार परिषद से पहले हुई नियोजन बैठक में पी.बी. सावंत सर का अध्यक्षीय भाषण याद है। “भीमा कोरेगाँव हमारी अस्मिता है, इसलिए हमें इसे सामने रखकर इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ़ लड़ना होगा।” उनके संयोजकत्व और मार्गदर्शन में सभी संगठन एक साथ आये और तमाम जनता ने एल्गार परिषद को आकार दिया था। एल्गार परिषद नव–पेशवाशाही के ख़िलाफ़ जनता के सामूहिक संघर्ष की आवाज़ बन गयी।

एल्गार परिषद के गीत, कविता, शेर, नुक्कड़ नाटक, भाषण आर.एस.एस.-प्रेरित भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध एक ठोस बग़ावत थे। कोई “साज़िश” नहीं।यह “बग़ावत” थी। साज़िश तब होती, जब योजना गुप्त रूप से, यानी सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे बिना तैयार की जाती। जो कि संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे दोनों ने किया। जनवरी 1, 2018 को भीमा कोरेगाँव में दलितों–बहुजनों पर हमले कराके। एल्गार परिषद के हर–एक उद्देश्य और कार्रवाई–कार्यक्रम शरुआत से ही सार्वजनिक किये जाते रहे हैं। यहाँ तक कि आर.एस.एस. के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को नव–पेशवाशाही की सरकार कह देने से लेकर आर.एस.एस.-प्रेरित भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट न देने की क़सम खाने तक, सब कुछ ही लोकतंत्र और संविधान को गवाह मानकर किया गया। जिसमें कुछ भी ग़लत–सलत नहीं था। एल्गार परिषद की घोषणा यही थी, कि “संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ!” एल्गार परिषद शांतिपूर्ण रूप से आयोजित हुई थी। फिर कोर्ट केस बना ही कैसे?

एल्गार परिषद–भीमा कोरेगाँव मामला : दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी साज़िश

मैं, हम और हमारे देश की जनता तो यह कह ही रही थी। लेकिन यही बात 3 साल पहले कही है, दुनिया की सबसे बेहतरीन फॉरेंसिक एनालिसिस करनेवाली आर्सेनल कंसल्टेंसी ने। फिर क्यों गढ़ा गया भीमा कोरेगाँव एल्गार परिषद मुक़दमा? पुलिस ने सुनियोजित रूप से सबूतों की रोपाई कैसे की? कैसे एक बड़ी साज़िश रचकर देश के अलग–अलग राज्यों से कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी की गयी? इससे पहले 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगाँव पर हमला कैसे कराया गया और कैसे इसे दो समूहों के बीच “दंगा” कह दिया गया? पूरे प्रदेश में कैसे सामाजिक–राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गयी? हमले की जड़ रहे भिड़े–एकबोटे को बचाने के लिए कैसे उसका ठीकरा एल्गार परिषद के सिर फोड़ा गया?

पिछले छः वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रोफेसरों, लेखकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं के लेखन के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब जनता के सामने ठोस रूप में सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लगातार सच्चाई छिपाकर और अपने सभी प्रचार तंत्रों का उपयोग करके खुद का प्रचार करने की कोशिश की है, फिर भी वे इस साज़िश की सच्ची तस्वीर जनता के सामने लाने से नहीं रोक सके। बीके-16 के माथे पर “शहरी नक्सली” की मुहर लगाकर की गयी गिरफ़्तारी के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों के गणमान्य लोगों ने “मी टू अर्बन नक्सल” निषेध अभियान चलाया। भाजपा शासकों ने झूठ फैलाकर लोगों में – विशेषकर अंबेडकरी लोगों का – ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने ध्रुवीकरण की इस चाल को विफल कर दिया। इस मुक़दमे को लेकर लड़ाई हर स्तर पर जारी है। वास्तव में पिछले छः सालों से यह मुक़दमा न्यायालय में बाट जोह रहा है। बीके-16 के सात बंदी ज़मानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। एक बंदी स्टैन स्वामी कारावास में शहीद हुए और अंदर अभी हम आठ बंदी बाक़ी हैं। ज़मानत पर बाहर निकलने या मुक़दमे की सुनवाई पूरी होकर हमारे बरी हो जाने की कोई संभावना कहीं दिखायी नहीं देती, यहाँ तक कि सपनों में भी नहीं। सब कुछ की अनिश्चितता इन्तहाई हद तक है। यह अनिश्चितता एक साँस की बीमारी की तरह हर साँस में घुलीमिली–सी है। लेकिन इस कारावास से ज़िंदगी में आया यह भूचाल आखिर है क्या? और इसका कारण क्या है? इतने वर्षों तक आंदोलन से घनिष्टता के चलते मन निश्चित रूप से इतना जागरूक हो चुका है कि स्पष्ट रूप से मालूम हो कि यह राजनीतिक उत्पीड़न ही है और इसे अंजाम देने वाली यह व्यवस्था कौनसी है और वह ऐसा क्यों कर रही है? इन कारणों की छानबीन करना हमें आंदोलन ने सिखा दिया है।

“एल्गारवाले मचांडी” (एल्गार आंदोलनकारी)

आज मैं दृढ़ता से यह कह सकता हूँ कि कारावास के 4 वर्ष पहले के और 4 अबके, कुल 8 वर्षों के अनुभव व्यवस्थागत हिंसा के रहे हैं। माथे पर “सुधार और पुनर्वास” के लक्ष्यों को प्रधान और मूलभूत लक्ष्य के रूप में अंकित कर अपनी छवि बनाने वाला यह विभाग अपने इन मूलभूत लक्ष्यों की दिशा में तनिक भी काम नहीं करता। यानी यहाँ किसी को भी अपने इन लक्ष्यों के बारे में जानकारी भी नहीं है। ऐसे में जेल प्रशासन मानवीयता के लिहाज से बेहद असंवेदनशील हो चुका नज़र आता है। यहाँ जिस किसी को कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है, हर वह व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों–ज़िम्मेदारियों को छोड़, बाक़ी तमाम ग़लत–सलत चीज़ें करने में मशगूल दिखायी देता है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सड़ चुकी व्यवस्था से साबका यहाँ क़दम–क़दम पर होता है और तब शुरू होता है इस भ्रष्ट और अमानवीय व्यवस्था से हमारा संघर्ष। कभी तीव्र, कभी सौम्य, कभी उग्र, तो कभी क्रिएटिव तरीक़े से। यहाँ हम “एल्गारवाले” के नाम से काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। कुछ हद तक हम यहाँ की व्यवस्था पर दबाव बनाने में सफल हुए हैं और कुछ हद तक व्यवस्था हम पर दबाव बनाने में सफल रही है। जेल का संघर्ष यहाँ रोजमर्रा की बात बन गयी है। यहाँ की व्यवस्था हर दिन नयी बाधाएँ, नये नियम, नयी समस्याएँ पैदा करती है और किसी न किसी कोने से जेल के इस संघर्ष की कहानी रोज़ सुनायी देती है।

फिर यह संघर्ष जेल अधीक्षक या किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने चप्पलें उतार कर खड़े होने की अवैध सामंती प्रथा के खिलाफ़ सुधीर, सागर, गौतम ने किया हो, या वी.सी. कोर्ट में उस जेल अधीक्षक के खिलाफ़ संघर्ष हो जिसने कोर्ट में पेश करने के निर्देश के बावजूद जानबूझ कर अपने पद का ग़लत इस्तेमाल करते हुए कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया। जीवन–रक्षक दवाओं को दो–तीन महीने तक गेट पर रखने के बाद ग़ायब कर दिये जाने के ख़िलाफ़ जेल अधीक्षक और जेल के चिकित्सा अधिकारी के ख़िलाफ़ सुरेंद्र गडलिंग की अदालत में दायर शिकायत और सुरेंद्र, सागर, रमेश की ओर से दायर यह शिकायत याचना कि “इसी मुक़दमे में सह–अभियुक्त रह चुके फ़ादर स्टैन स्वामी की मृत्यू कोई प्राकृतिक मौत नहीं, बल्कि संस्थागत हत्या है” भी इसी संघर्ष का हिस्सा हैं। गंभीर डेंगू होने के बावजूद वर्नन गोंसाल्वेस को बाहरी अस्पताल में जब नहीं भेजा गया तब सुरेंद्र, सुधीर, सागर, रमेश ने जो संघर्ष किया, वह हो या फिर जेल अधीक्षक के ख़िलाफ़ हमारे पत्रों को अवैध रूप से रोकने और सीधे एन.आई.ए. और ए.एन.ओ. को भेजे जाने के ख़िलाफ़ सुधीर, अरुण, रमेश की शिकायतें हों, इन संघर्षों के अलावा कोई चारा नहीं था।

बंदियों को आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के लिए, मुलाक़ात के लिए आने वाले बंदियों के परिजनों के लिए कोई सुविधा न होने के खिलाफ़, फोन–मुलाक़ात की सुविधा शुरू करने के लिए, आवश्यक चिकित्सा उपचार न मिलने के ख़िलाफ़ सागर को अनशन करना पड़ा। जब मलेरिया प्रतिबंधक मच्छरदानियाँ ज़बरन छिनी गयीं तब अधीक्षक और चिकित्सा अधीक्षक के ख़िलाफ़ अदालत में दायर रमेश की शिकायत और निकटतम पुलिस स्टेशन में दायर सागर की मच्छरदानी चोरी की शिकायत भी जेल के संकुचित और तानाशाह व्यवहार के ख़िलाफ़ संघर्ष ही रहे।

हफ़्ते में एक बार मिलने वाले चिकन में – जिसे खुद के पैसे से खरीदना पडता है – 600 ग्राम रस्सा और 400 ग्राम चिकन देने के जेल के भ्रष्टाचार के भी ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा। जब सच छुपाने से भ्रष्टाचार पनपता हो, तो सूचना के अधिकार के ज़रिये उसे उजागर करना पड़ता है। कैंटीन की ख़ास सब्ज़ियों की बढ़ती क़ीमत के ख़िलाफ़ रोना, महेश, हनी का संघर्ष भी अहम हो उठता है। फ़िलहाल जेल कैंटीन में भ्रष्ट अधिकारियों के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी है। हम एल्गार क़ैदियों के लिए ये संघर्ष कोई नयी बात नहीं, ये तो जेल में आने के बाद से लगातार चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे।

जेल में ऐसी चीज़ को “मचांड” कहा जाता है। हमारे एल्गार बंदियों ने ऐसे अनेक मचांड किये हैं, इसीलिए हमें अंडा सेल में “मचांडी” कहकर रखा गया। अंडा सेल अब तोड़े जाने वाले हैं, ऐसा कह कर हमें अंडा सेल से वापस सामान्य सर्कल में भेज दिया गया है। 20 साल पहले सरकारी खर्च पर बनाये गये ये अंडा सेल महज 20 साल में ही ढहने की स्थिति में आ गये। घटिया निर्माण, निर्माण सामग्री में मिलावट और सरकारी निधी में भ्रष्टाचार जैसे कई कारण हैं। हम निश्चित रूप से इस घोटाले से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल के बाहर लोग सक्रिय रूप से नव–पेशवाशाही फ़ासीवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और उसी जनसंघर्ष से ऊर्जा पाकर यहाँ जेल में हम एल्गार बंदी यहाँ की व्यवस्था के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जीने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक, जेल के अंदर हमारी लड़ाई उतनी स्पष्ट न हो, लेकिन यह इतनी तो सफल रही कि हमारे अधिकारों, न्याय और आत्मसम्मान की मांगों के लिए जेल प्रशासन को झुकना पड़ा है। इतनी सफलता तो हम पा सके हैं।

जेल प्रणाली: “सुधार गृह” की आड़ में व्यवस्थागत हिंसा

“इस व्यवस्था ने जेल क्यों बना रखे हैं?” जब तक आप जेल नहीं जाते, तब तक यह बात शिद्दत से महसूस नहीं हो पाती। कुछ तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी जेल को विश्वविद्यालय समझते हैं। लेकिन मुझे जेल सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रताड़ना–छावनी मालूम हुई। पढ़ने–लिखने के लिए यहाँ फुरसत तो मिलती है, पर इस पढ़ने–लिखने के लिए सकारात्मक स्पेस और मनोदशा यहाँ कभी उपलब्ध नहीं हो पाती। जेल का चरित्र और संरचना ही इस तरह से बनायी गयी है कि आपके अंदर के हर तरह के कार्यकर्ता को कुचला जाये। यह कुचलना वास्तव में हो पाता है या नहीं, यह खोज का विषय हो सकता है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जेल आपके अंदर के कार्यकर्ता पर लगातार हावी होती रहती है और नकारात्मक प्रभाव डालती है। भय की रोपाई तो जेल ज़रूर करती है। परेशान ज़रूर करती है जेल। आत्मचिंतन, जीवन की समीक्षा के नाम पर जेल कहीं न कहीं बैकफुट पर ला ही देती है। हमें अपने अतीत के गहन क्रांतिकारी योगदान को सिकोड़ देने या उसमें कोई मोड़ लाने, उसे बदलने के लिए कहती है। जेल आपको आइसोलेट कर डालती है, उन सभी चीज़ों से अलग–थलग जो आपके लिए जी–जान का सवाल हों, जो आपके हक़ की हों, जो आपकी पसंदगी से और विचारों से जुड़ी हों। आज़ादी छीन जाना अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा ग़म होता है, इस बात का गहरा एहसास कराती है जेल। आपको यहाँ कोई भी आज़ादी नहीं दी जाती। जेल मैनुअल, मानवाधिकार क़ानून के दिशानिर्देश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले – सब कुछ की धज्जियाँ उड़ाते हुए जेल अपनी ही मनमानी से वही सब करती जाती है जो उसके भ्रष्ट और तानाशाह दिमाग को सूझता है। जेलों की यह मनमानी बेहद तकलीफ़देह होती है। क़ैदी को लगातार परेशानी में रखना जेल व्यवस्था की दिनचर्या मालूम होती है। जेल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को जेल के गेट में प्रवेश करते ही अपराधी मान लिया जाता है और शुरू हो जाता है उसके साथ अमानवीय व्यवहार। और इस अमानवीय व्यवहार के मामले में च्यूँ तक भी बोलने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा और बेइज़्ज़ती सहनी पड़ती है। हम सभी को इस अमानवीय व्यवहार से गुज़रना पड़ा है।

बिल्कुल शुरू से ही हमने अपने संघर्षों के ज़रिये यहाँ की व्यवस्था को हमारे साथ मानवीयता से और क़ायदे के मुताबिक़ बर्ताव करने के लिए मजबूर किया है। यहाँ की व्यवस्था के लिए अच्छा–ख़ासा उपद्रव मूल्य उत्पन्न करने में सक्षम हुए हैं हम; साथ ही जेल प्रशासन में बड़ी झिझक, पर तमाम दीगर क़ैदियों के दिल में हम ख़ासी इज़्ज़त कमा पाये हैं। ऐसा इसलिए कि समतावादी आंदोलन से हम में “स्व और समाज,” “व्यक्तिवाद और सामूहिकता” की अवधारणाओं का बीजारोपण हो सका था। इसलिए इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि एल्गार बंदियों के इस संघर्ष में सामूहिकता, एकजुटता और कटिबद्धता के आयाम रहे हैं। इसलिए कि यहाँ की वस्तुस्थिति ज़्यादा गहन, ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा सघन और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, ऐसा मैं कहूँगा। लोग यहाँ इलाज के अभाव में यूँ ही मर जाते हैं और यहाँ की व्यवस्था पर खरोंच तक नहीं पड़ती। तारीख़ों का ना लग पाना, सही अदालती मदद ना मिल पाना कई–एक लोगों के दिन–पर–दिन सड़ते रहने की वजह बन जाता है। यहाँ की व्यवस्था को इंसानों के क्षय और मृत्यु की कोई फ़िक्र नहीं होती। सब कुछ योजनाबद्ध तरीक़े से दबा हुआ रहता है। दबा दिया जाता है। नीचे से ऊपर तक, अंदर से बाहर तक, हितसंबंधों का एक बड़ा–सा प्रशासकीय जाल जेल व्यवस्था को बल देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बहुत कुछ सँभाल लिया जाता है, बहुत कुछ सुलट दिया जाता है। अभेद्य दीवारों की आड़ अन्याय और अवैधता के सबूतों को दबाने और ढक देने के काम आती है। यहाँ के अन्याय के विरुद्ध कोई संगठित प्रतिरोध यह व्यवस्था टिकने नहीं देती। इस बाबत जेल अति–सजग रहता है। पहरा 24 घंटे, सीसीटीवी कैमराओं के जाल, मुखबिरों के अनअधिकृत नेटवर्क से बड़े जमके काम लिया जाता है। प्रतिरोध की किसी भी संभावना पर रोक लगा दी जाती है। विरोध में उठने वाली किसी प्रतिरोधी आवाज को लेकर जेल बिल्कुल ख़ूँख़ार हो जाती है। इस पर सजाएँ तो जो मन में आयें दी जाती हैं। नालबंदी; पट्टे से पिटाई; अनिश्चित काल के लिए किसी कोठरी में एकान्तवास; मुलाक़ात, पत्राचार, अदालती तारीखों पर पेशी बंद कर देना; मानसिक यातना देना; सर्कलबंदी करा देना; सर्कलबदली कर देना; किताबें ज़ब्त करना – इस तरह जेल और भी बहुत कुछ सज़ा के तौर पर करती है। यहाँ जेल के घमंड को ठेस पहुँचाना भी एक बड़ा जुर्म है। जेल प्रशासन का घमंड पुलिसिया प्रवृत्ति का घमंड होता है। खाकी वर्दी का घमंड। पुलिसकर्मी के रूप में अधिकारबोध का घमंड। इसी घमंड की बदौलत जेल मन–मुताबिक़ तरीक़ों से, अपने सामने पड़ने वाले हर क़ैदी को नरमा डालने, नतमस्तक होकर जीने को मजबूर करती रहती है। यहाँ का अधिकारी जो कहे, जो आदेश दे, उसी को मानना पड़ता है। पुलिसिया ढर्रा ऐसा ही होता है। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण – क्यों? कैसे? – पूछने की बात ही नहीं। ऐसे सवाल पूछे ना जायें। और “मैं इस आदेश को नहीं मानूँगा,” ऐसा तो किसी भी सूरत में ना कहा जाये। ऐसी किसी कार्रवाई से जेल प्रशासन के घमंड को ठेस पहुँचती है। और जब घमंड को ठेस पहुँचती है, तो जेल आपके प्रति और भी अमानवीय हो जाती है। आप जेल के निशाने पर आ जाते हैं और जेल अपनी ताक़त लगाकर आपको दबा डालने के लिए फ़ील्डिंग लगाने लगती है। आपको हर क़दम पर तंग करने, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए तत्पर हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोर्ट से जेल वापस आते समय आपको जेल के लाल गेट (मुख्य प्रवेश द्वार) पर तलाशी के लिए कपड़े उतरवा कर अंडरवियर में खड़ा होना पड़ता है और सामने खड़ा सिपाही आपकी अंडरवियर खींच देता है – अंदर क्या है? तलाशी लेता है, आपके गुप्तांगों को छूकर जाँच करता है। कभी–कभी आपके गुदा क्षेत्र में उंगली डाल कर जाँच की जाती है। यह सब बर्दाश्त करना पड़ता है। गेट के सीसीटीवी कैमरा, गेट पर मौजूद महिला कर्मचारी, गेट पर रोशनी की तेज़ चमक, यानी सब कुछ बिल्कुल खुला हुआ और ऐसे में आपको नंगा कर दिया जाना – ऐसा किसी भी कानून या नियमावली में न हो, तो भी आपको पालन करना ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा न करने पर जेल प्रशासन के घमंड को ठेस पहुँचती है। व्यक्ति के स्वाभिमान, आत्मसम्मान पर यह हमला जेल बड़े सफ़ाई से करती है और इस ग़ैर–क़ानूनी बर्ताव को आसानी से पचा ले जाती है। कपड़ों को इस तरह उतरवा कर “चर्बी कैसे उतारी!” की भावना इज़हार कर जेल अपने घमंड को सुकून दिलाती है। जेल चले आने पर चेकिंग हॉल में अधीक्षक के सामने अर्धनग्न होकर इंतज़ार करते बैठा दिया जाना, किसी वरिष्ठ अधिकारी के सामने या उसके कार्यालय के बाहर चप्पलें उतरवाया जाना, बैरक की तलाशी के दौरान निजी सामान की कैसी भी उठापटक, बेतरतीबी, फेंका–फेंकी बर्दाश्त करना, रोज़ मिलने वाली चाय–नाश्ते की गुणवत्ता में गिरावट के बारे में कुछ भी न कहना, आधी कच्ची चपातियों, बेस्वाद सब्जी–दाल के बारे में कोई शिकायत किये बग़ैर खा जाना, दूध में मिलावट के बारे में कुछ न कहना, ना घाटे ना मुनाफ़े पर चलने वाली जेल कैंटीन की भ्रष्ट प्रथाओं को बर्दाश्त करना। कुल मिलाकर, जेल के सभी भ्रष्ट और अवैध कृत्यों, बर्तावों को बर्दाश्त करना जेल के घमंड की तुष्टि समझें। जेल के घमंड को ठेस पहुँचाना गंभीर अपराध होता है। हमने यह गंभीर अपराध कई बार किया है और जेल ने हमें निशाने पर रख कर मानसिक रूप से पीड़ित करने के लिए बार–बार बदले की भावना से उटपटांग कार्यवाहियाँ की हैं।

जेल आपके जीवन में एक और दर्दनाक भयावहता ले आती है और वह है जुदाई की। कारावास के दौरान जेल में व्यक्ति अपने जीवन साथी, बीवी, प्रेमिका से दूर होने के जिस दर्द के साथ जीता है, उस जुदाई की हक़ीक़त उसे क़दम–क़दम पर काँटों–सी चुभती रहती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बीस मिनट की काउंटडाउन–नुमा मुलाक़ात। आख़िर कहा क्या जाये? और क्या सुना जाये? देखादेखी कितनी करें? नज़रों में कितना कुछ क़ैद कर लिया जाये? उलझन इन्हीं बातों की। और फिर कोर्ट के मसले, बाक़ी ज़रूरी बातें, इसके–उसके संदेश आड़े–तिरछे सहेजते हुए मुलाक़ात के बीस मिनट ख़त्म। मुलाक़ात पर तैनात कर्मचारी–अधिकारी खट–से आपका फोन बंद कर देते हैं और जो बात आपके दिल में उमड़–घुमड़ रही थी वह पलभर के अंदर खट–से कट जाती है, और आप लाचार, सामने वाली खिड़की से झाँकते अपने प्रियजन के चेहरे को घूरते रह जाते हैं, निःशब्द। दोनों के बीच बस, एक ही खिड़की का शीशा है। पर इतनी–सी भी वास्तविक दूरी को पार करना और अपने जीवनसाथी को गले लगाना अब असंभव हो चुका होती है। आँखों और हाथों के इशारों से मौन विदाई लेकर व्यक्ति चला जाता है और फिर याद आता है कि इस सारी गफ़लत में “कैसी हो तुम?’ यही पूछना बाक़ी रह गया। बेचैनी समूचे अंतःकरण को व्याप जाती है। मन ही मन को खाने लगता है। ख़ुद को ख़ुद पर इंतहाई ग़ुस्सा आने लगता है। आँखों से हल्के–हल्के आँसू ढल आते हैं। जुदाई हज़ारों काँटों से बींधा हुआ–सा अघोरी बन जाती है। ऐसी ही स्थिति सभी की होती है। मुक़दमे में मुलज़िम यानी विचाराधीन बंदी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद यह सारी तकलीफ़ सहनी पड़ती है, और मुक़दमे में कोई आरोप न होने के बावजूद, किसी अपराध की कोई बात न होने पर भी, मुलज़िम की जीवनसाथी को भी जुदाई का यही दंश झेलना पड़ता है। इस संवेदनशील मुद्दे पर और इस अन्याय के बारे में जेल, अदालतें, कोई भी व्यवस्था मानवीय ढंग से नहीं सोचती। यहाँ तक कि पत्रों को भी यहाँ के अधिकारी पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते जाते हैं, इसलिए लिखते वक़्त भी पहरा सामने खड़ा रहता है। बंदियों के मन की चुभन, बेचैनी खुले तौर से तो दिखायी नहीं देती, पर इस बेचैनी का पैमाना लंबाचौड़ा है। यह बेचैनी हृदय में एक घातक रोग की तरह अंतःकरण में अपना विषैला अस्तित्व फैलाती जाती है। ऊपर–ऊपर से मुस्कराने वाला व्यक्ति अंदर से परेशान, दुखी होकर बेसहारा भटकता रहता है। उसे ऐसा ठौर, ऐसी छाया नहीं मिल पाती जहाँ उसके मन को राहत मिले। रातें अकेले तड़पने वाली और दिन ख़ाली–ख़ाली, गुलज़ार के उस नज़्म की तर्ज़ पर: “दिन ख़ाली–ख़ाली बर्तन है और रात है जैसा अंधा कुआँ।”

वो सुबह कभी तो आएगी….

तो कुल मिलाकर इतना सब होते हुए भी इस दमन को लेकर ग़लतफ़हमी और अस्पष्टता का कोई कारण नहीं है। कौन दुश्मन? और कौन दोस्त? यह इस दौर ने पूरी रोशनाई के साथ सामने ला दिया है। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं था, पर इस दौर ने, ख़ास कर जेल ने सोचने–विचारने के लिए ख़ासी जगह दे दी है और इस सोच–विचार ने ख़ुद की राजनीतिक और भावनात्मक समीक्षा करने का अवसर प्रदान दिया। मेरे शब्दों से सब कुछ घना नकारात्मक लग सकता है। स्थिति सचमुच नकारात्मकता से ही भरी हुई है लेकिन फिर भी नकारात्मकता के इस अँधेर युग में सकारात्मकता और आशावाद की मशाल मन में जले जा रही है। इस मशाल की आग को जलाये रखने की ऊर्जा आंदोलन ने ही दी है। इस घुटनभरे, बंधनयुक्त, अमानवीय वातावरण में मैं एक कलाकार कार्यकर्ता के नाते खुद को क्रिएटिव रूप से टिकाये रखने का एक अच्छा प्रयास कर पाया हूँ। इसे जेल के बाहर आंदोलन के साथियों और जेल के अंदर एल्गार बंदियों के साथियों से बहुमूल्य योगदान का लाभ मिला है। मैं इस जेल पर गीत लिख सका, इस दमनचक्र पर कविताएँ लिख सका, कुछ लिख सका, बहुत कुछ पढ़ सका, आंदोलन के अनुभवी वरिष्ठों के साथ इत्मीनान से चर्चा कर सका। इस चर्चा से कई सारी नयी बातें सीखीं, अवधारणाएँ और ज़्यादा स्पष्ट हुईं, अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिले। कुल मिलाकर समतावादी आंदोलन के अतीत का क़रीब से और कुछ–कुछ गहराये अन्दाज़ में खुलासा हो पाया। मन के हर जज़्बात के साथ बड़े शांति और इत्मीनान के साथ राब्ता क़ायम कर सका। प्रेम, रिश्ता, सहजीवन की अवधारणा को अधिक गहराई में जाकर समझ पाया। कहो तो बहुत कुछ नहीं कर सका और कहो तो बहुत कुछ इस बंधनयुक्ती के बावजूद कर सका। जेल आपकी बहुत सारी चीज़ों को तहस–नहस कर देती है। आपकी हर अभिव्यक्ति पर जेल की कड़ी से कड़ी नज़र होती है, फिर भी हमारी अभिव्यक्ति इस घेरे को भेद कर जन–जन तक जा पायी है। कुछ दिलासा–सा देने वाली बात रही है यह। इस विशालकाय पाषाणी दीवार के पार हमारे शब्द, हमारा काव्य, हमारी संघर्षशील हुंकार जनता तक पहुँच सकी है और जनता ने हमारी अभिव्यक्ति को गले लगा लिया है, यह प्रेरणा दिलाने वाली बात रही है। जनता ने ख़ुद से हमें कट जाने नहीं दिया है, जनता के साथ हमारा अनुबंध आज भी मज़बूत है, यह तसल्ली की बात है। इस दमन ने व्यापक जन आंदोलनों से आइसोलेट कर जेल में सड़ते हुए रख दिया हो, तो भी इस दमन को मैं व्यक्तिगत स्तर पर देख नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। आज देश में फ़ासीवादी हुक़ूमत जो व्यापक दमनसत्र चला रही है उसीके हिस्से के रूप में देख रहा हूँ यह दमन। नव पेशवाशाही व्यवस्था के ख़िलाफ़ 2014 के बाद से देश के कोने–कोने में दिल्ली, मुंबई और दूसरे अहम् क्षेत्रों में हज़ारों जन आंदोलन चले हैं। विस्थापन के ख़िलाफ़, जनविरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़, जाति व्यवस्था के अत्याचारों के ख़िलाफ़, अभिव्यक्ति की आज़ादी के दमन के ख़िलाफ़, अवैध मुठभेड़ों–यातनाओं के ख़िलाफ़, शिक्षा के बाज़ारीकरण–ब्राह्मणीकरण के ख़िलाफ़, मनुवादी सत्ता की संविधान–विरोधी सांस्कृतिक राजनीति के ख़िलाफ़, केंद्रीय जांच एजेंसियों की सरकार–प्रायोजित साज़िशों के ख़िलाफ़, इसी तरह की सैकड़ों नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, दमन के खिलाफ देशभर में जनता ने यलगार पुकारा है। ऐसे हर यलगार पर केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने दमन लाद दिया है। हम एल्गार बंदियों का दमन इस व्यापक दमन का हिस्सा है, साफ़ तौर पर ऐसा ही लगता है।

लेकिन मैं निराश नहीं हूँ क्योंकि मेरे आँकलन में, मेरी समझदारी में पिछले कई हज़ार वर्षों के क्रांतिकारी संघर्ष के इतिहास का गहरा एहसास समाया हुआ है। वही मुझे बार–बार सुनाता रहता है दमन के ख़िलाफ़ दृढ़ता से लड़े गये जनसंघर्षों की क्रांतिकारी कहानियाँ, और इन क्रांतिकारी कहानियों के जननायक–नायिकाओं के आदर्श चरित्र। यही ऐतिहासिक जुझारू अहसास मेरे अंदर के आंदोलनकारी संघर्षशील कलाकार कार्यकर्ता को मरने नहीं देता, मुझे इस घुटनभरे, घिर–घिर आये जेल के माहौल में डटे रहने में मदद करता है। और ऐसी ही मनःस्थिति हम सभी (बीके-16) की है इसका मुझे गर्व है।

जेल के अंडा सेल में रहते हुए, कभी–कभी रात में सात–आठ के बीच अचानक लाइट गुल हो जाती और पहले से ही शांत, अनिश्चित वातावरण डरावनी शांति में तब्दील हो जाता। ऐसे शान्त वातावरण में व्यक्ति बेहद अकेला महसूस करता। इस घने अँधेरे में दिखायी देती हैं सिर्फ़ जेल की लौह सलाखें। अंडा सेल के अंदर ऐसी रातें बेहद डरावनी होतीं। ऐसी रातों में अमूमन कुछ भी नहीं हो सकता। एक पल भर का दुःस्वप्न अपने अस्तित्व पर हावी होता दिखायी देता। आतुर आँखों से व्यक्ति इस अँधेरे में बेबस उमड़–घुमड़ रहे ख़यालों के सहारे टटोलने लग जाता। जेल ऐसे समय बेहद भयानक तरीक़े से हावी होने लगती। एकांत की यह ज़ुल्मी फ़िज़ा मुझे अपने अंतःकरण की शून्यता में गर्दन धँसाये बैठने को मजबूर करती। अपने ही खोल में चला जाता मैं…. कि उतने में ही बगल के यार्ड से सुधीर के ऊँचे सुर इस भयानक अंधकार को चीरते हुए मुझ तक शब्दों की चमकती शलाका ला पहुँचाते। गाना साहिर का होता, ”सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने”…. सुनकर पूरा अंडा सेल ही प्रफुल्लित हो उठता। फिर सागर का “ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता” शुरू हो जाता। इसके बाद गडलिंग सर का कबीर का दोहा, “नदिया नाँव में डूब जाये रे” सुनायी देता…. इसी उम्मीद को और ऊँचे स्तर पर ले जाते हुए गौतम “वो सुबह कभी तो आएगी” गाते। तब मैं भी गा देता, “मेरा रंग दे बसंती चोला“…. गाने से गाना जुड़ता जाता, साथ ही साथ व्यक्ति से व्यक्ति भी जुड़ते जाते। अकेलेपन की भावना दूर छटक जाती, क्योंकि गाने सामूहिकता की तेज़ सुगंध महकाते चलते। पहली बार गाना सुनने वाले अंडा सेल वालों को यह गाना नया कुछ दे जाता और उस गाने को पहले भी सुन चुके हुओं को पुराना कुछ नयेपन के साथ मिल जाता। अंडा सेल के अंदर वो ख़ाली–ख़ाली अँधेरी रात इन अर्थपूर्ण गीतों से सार्थक हो जाती। और ऐसी ही एक रात में कुछ पंक्तियाँ याद आ जातीं….

मशालें बुझी नहीं अभी

दमन पर दमन हो तो भी

फड़क रहे दिल अब भी

जेल बारबार हो तो भी

SUPPORT US

We like bringing the stories that don’t get told to you. For that, we need your support. However small, we would appreciate it.